山梨県の医院開業動向

内陸の盆地に広がる都市・甲府市と、富士山や河口湖を望む自然豊かな郡部。山梨県は、こうした異なる地域性を併せ持つ県です。県内の医療資源は甲府市に集中しており、診療所・医師数ともに全国平均を上回る水準にありますが、一方で郡部や山間地域では、医療アクセスや人材確保に課題を抱えています。都市部では競争が進む一方で、地方部では継承や訪問診療への期待が高まるなど、地域ごとに異なる医療ニーズが共存しています。本記事では、山梨県におけるクリニック開業の最新動向を、地勢と統計データをもとにご紹介します。

北陸・甲信越の譲渡案件一覧をみる

山梨県の譲渡案件一覧をみる

北陸・甲信越の譲渡案件一覧をみる

山梨県の譲渡案件一覧をみる

1. 山梨県の基本情報と特徴

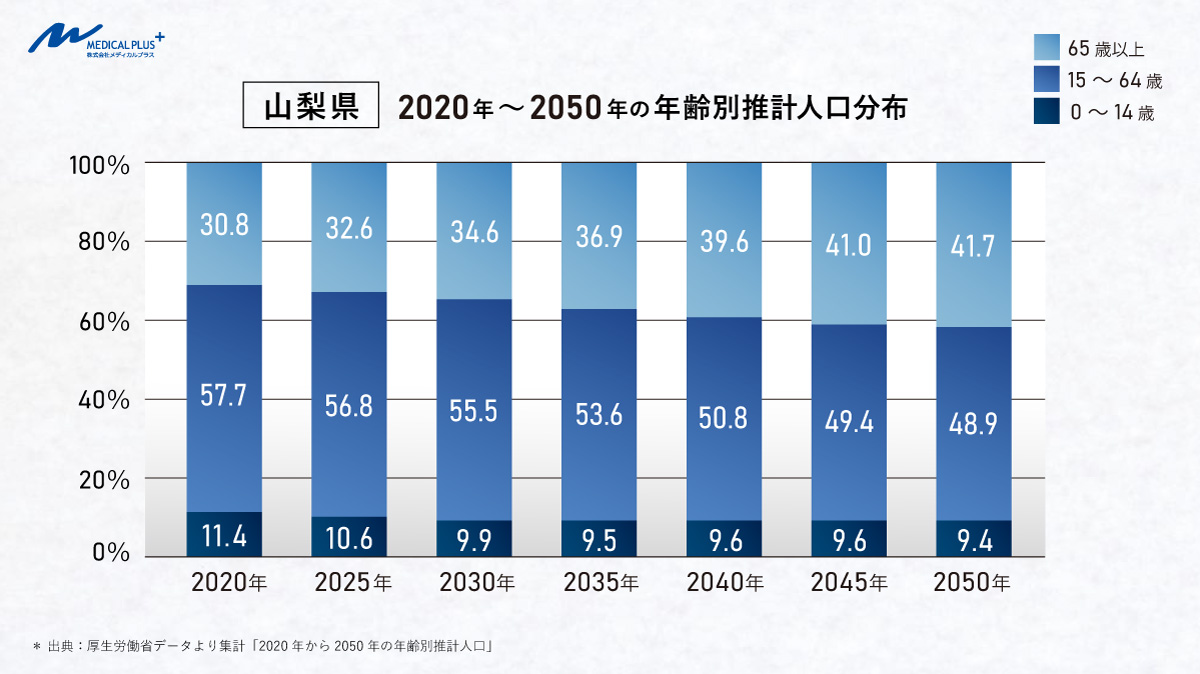

山梨県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、少子高齢化が着実に進行し、今後の地域医療のあり方にも大きな影響を及ぼすことが予測されます。2020年時点では、0~14歳が11.4%、15~64歳が57.7%、65歳以上が30.8%を占めていましたが、2050年にはそれぞれ9.4%、48.9%、41.7%となる見込みです。

この推移から、山梨県が今後「2人に1人が高齢者または高齢者予備軍(65歳以上またはその直下の層)」という超高齢社会に突入する様子が読み取れます。特に、生産年齢人口(15~64歳)は、2020年の57.7%から2050年には48.9%へとおよそ9%減少すると見込まれており、働き手世代の縮小は避けられない状況です。これは山梨県に限らず日本全国で同じ傾向ですが、近年中に65歳以上が40%以上になるという点に注目すると、やや危機感の強い状況とも言えるでしょう。

診療所やクリニックの後継者不在といった課題もさらに明確化していくと見られ、医療提供体制そのものの維持が難しくなるエリアも出る事が予想されます。高齢者人口の増加にともない患者さん側のニーズも変化していきますので、通院の困難さや慢性疾患の増加、さらには独居高齢者の増加といった背景から、在宅医療の需要はより高まる可能性があります。医療と介護の連携強化は急務であり、地域包括ケア体制の構築は今後の山梨県医療の重要なテーマと言えるでしょう。こうした人口構造の変化をふまえ、開業を考える医師にとっては、医療資源の集中する都市部のみならず、今後医療ニーズが高まる地域における新規開業・継承開業という視点も持つことが、時代に即した選択肢とも考えられます。

●面積

4,465.27㎢(全国第32位)〔2024年1月時点〕

●人口

817,000人(全国41位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

甲府市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

13市8町(計21市町村)

●気候

山梨県は海に面しない内陸県です。夏は夏らしい暑さがあり、冬も季節感を感じられる寒さがしっかりあるという、典型的な内陸性気候が特徴になります。特に甲府盆地では夏場の最高気温が全国有数の高さを記録することもあり、一年を通じてみると、寒暖差には幅があります。また年間を通じて日照時間が長く、果樹栽培などに適した環境です。

●観光

富士山を南側から望める山梨県には、富士五湖や忍野八海など、美しい自然景観に恵まれた観光スポットが点在しています。忍野八海は世界遺産・富士山の構成資産としても登録されており、透明度の高い湧水池として全国的に知られています。また、四季を通じて果物狩りや温泉地巡りが楽しめるほか歴史的な名所も多く、国内外から観光客が多く訪れます。

●歴史

山梨県は、戦国武将・武田信玄の本拠地としても有名な歴史の深い地域です。甲府城跡や身延山久遠寺など、長い歴史を物語る史跡が各地に残されており、江戸時代には甲州街道の要所としても栄えました。こうした歴史的背景が、現在の地域文化にも色濃く反映されています。

●自然

富士山、南アルプス、八ヶ岳といった雄大な山々に囲まれた山梨県は、登山やキャンプ、ハイキングといったアウトドア活動の拠点としても大変人気があります。特に富士五湖周辺は、四季折々の景色が楽しめる自然豊かなエリアとして、多くの観光客や移住希望者にも注目されています。近年では国内外の観光客増加により、エリアにより患者層も多様化しています。

●産業

山梨県では、農業・工業・観光業が三本柱となっています。中でも果樹栽培が盛んで、ブドウやモモの産地として全国的な知名度を誇ります。また、甲府市はジュエリー加工の集積地としても知られ、宝石・貴金属の製造では国内随一の技術と規模を持っています。

●特産

山梨県を代表する特産品には、甲州ワイン、ブドウ、モモ、シルク製品などがあります。特に甲州ブドウを使用したワインは、国内外のコンテストでも高い評価を受けており、県内には多数のワイナリーが点在しています。自然と文化が育んだこれらの特産品は、山梨県の魅力を語るうえで欠かせない存在です。

2.山梨県の医療機関数と推移

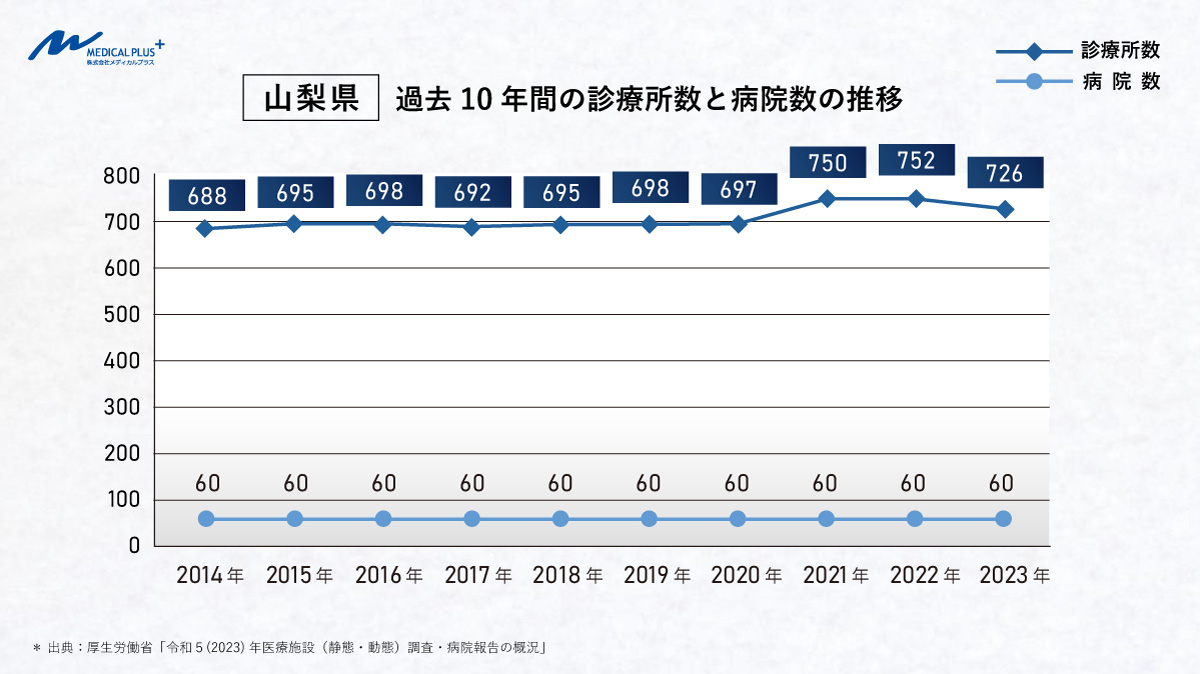

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、山梨県内の病院数は60施設で、全国8,122施設のうち約0.74%を占めています。また、一般診療所数は726施設で、全国104,894施設のうち約0.69%にあたります。なお、人口10万人あたりの一般診療所数は91.2施設で、全国平均の84.4施設を上回る水準です。県全体としては、診療所の密度が比較的高い地域といえるでしょう。

このグラフを見ると、山梨県では2014年から2020年にかけて診療所数はほぼ横ばいで推移していましたが、2021年以降は750施設を超える年も見られ、2023年には726施設となっています。これまでの平均と比較して高めの水準を維持しており、外来診療を担うクリニックの役割がより強まってきていることがうかがえます。一方で病院数は、2014年から2023年まで10年間にわたり60施設で横ばいが続いており、新設や統廃合といった大きな変化は見られません。入院機能を持つ病院の数が増減しないなかで、外来診療を中心とした診療所の重要性が今後さらに高まると予測されます。また、山梨県内における医療資源は甲府市などの都市部に集中しており、郡部や山間部では医療機関の不足が続く地域もあります。特に高齢化が進む地域では、在宅医療や訪問診療の体制整備が重要な課題となっています。こうした地域間格差を是正するには、遠隔医療の導入や、地域包括ケアの充実を通じた持続可能な医療体制の構築が必要とされており、今後の開業においても、医療ニーズの高いエリアを見極めたうえでの新規開業や継承開業が、地域医療の中核を担う選択肢となるでしょう。

3.山梨県の医師数と推移

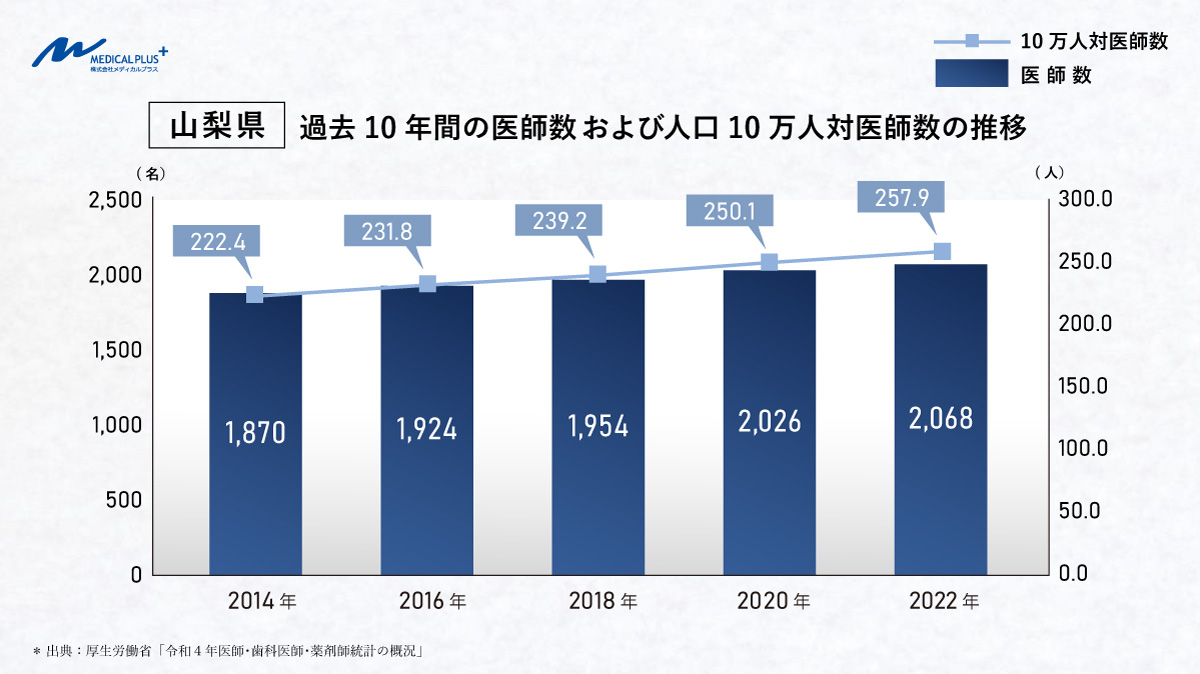

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、山梨県で医療施設に従事する医師数は2,068名で、全国の医療施設従事医師327,444名のうち約0.63%(全国44位)を占めています。2014年の1,870名から198名増加しており、医師数は緩やかながら着実に増加傾向を示しています。また、人口10万人あたりの医師数は257.9名となっており、2014年の222.4名と比較して35.5名の増加となっています。これは全国平均の267.1名(令和4年時点)にはわずかに及ばないものの、地域の人口規模を考慮すれば、比較的高い水準といえるでしょう。

このように、山梨県では医師数・10万人あたりの医師数ともに堅調な増加傾向を示していますが、医師の分布には偏りがあり、甲府市など都市部への集中が目立ちます。一方で、峡南地域や富士・東部医療圏などの中山間地域では依然として医師不足が課題とされています。特に高齢化が進行する地域では、慢性疾患や独居高齢者への対応など、在宅医療の需要が今後さらに高まることが予測されます。医師数が全体として増えていても、それが偏在している限り、地域医療の安心感には直結しない点が課題となっており、今後は医師の定着支援や地域間のバランスを取る施策、そして訪問診療・在宅医療を担う開業医の存在がますます重要になると考えられます。山梨県における地域医療の持続可能性を支える上でも、都市部と地方部の医師格差を補うアプローチが求められています。

4.山梨県の医療圏の特徴

山梨県の医療圏は、中北医療圏、峡東医療圏、峡南医療圏、富士・東部医療圏の4つの二次医療圏で構成されています。主要な中核病院としては、山梨県立中央病院、山梨大学医学部附属病院、山梨厚生病院などがあり、これらの施設が地域医療の中心を担っています。では、各医療圏の特徴を見ていきましょう。

●中北医療圏

甲府市を中心とした県内最大の都市圏であり、山梨大学医学部附属病院や山梨県立中央病院など、高度医療を提供する拠点病院が集中しています。医療資源が豊富な一方で、都市部特有の高齢化が進行しており、外来診療だけでなく、在宅医療や地域包括ケアの対応力が求められるフェーズに入りつつあります。また、都市化とともに生活習慣病やメンタルヘルスへの対応も重視されています。

●峡東医療圏

笛吹市、山梨市、甲州市を中心としたエリアで、果樹農業が盛んな地域です。医療機関は中小規模のものが多く、住民に寄り添う地域密着型の診療体制が特徴です。高齢化が進行しているため、慢性疾患管理や老年医療の需要が高まっています。一方で、医師の確保が難しい地域もあり、訪問診療や遠隔診療の体制整備が重要な課題となっています。

●峡南医療圏

南アルプス市や身延町などを含む、県南部の中山間地域です。人口密度が低く、高齢化率が非常に高いエリアで、医療機関の数も限られており、医療アクセスの確保が大きな課題です。急性期医療よりも、訪問診療・在宅医療・緩和ケアなどの地域密着型医療の体制が求められており、地域包括ケアの推進が急がれています。

●富士・東部医療圏

富士吉田市や大月市、都留市など、富士山北麓から東部にかけてのエリアです。観光業との関わりが深い地域であり、季節変動による医療ニーズの変化にも対応が求められます。標高が高く交通事情も複雑な地域があるため、夜間・休日の医療体制や災害医療体制の強化も重要視されています。また、人口10万人あたりの医師数は全国平均を大きく下回っており、医師偏在への対応が大きな課題です。

このように、山梨県の医療圏は地理的な特徴や人口構成により、エリアごとに医療課題が大きく異なることがわかります。都市部では高度医療と在宅医療の両立が求められる一方、山間部や人口減少地域では訪問診療の充実と医師確保が喫緊の課題です。今後、県全体としては医療圏ごとの特性に応じた医療資源の配分や、クリニック・診療所を中核とした地域医療ネットワークの構築が求められており、開業においても地域の課題に応えるスタイルが一層重要になると考えられます。

5. 県庁所在地「甲府市」の医院・クリニック開業動向

山梨県の県庁所在地である甲府市は、県内最大の人口を有し、政治・経済・文化・教育の中枢として発展してきました。中北医療圏の中心地として医療機関が集積しており、開業候補地としても高いポテンシャルを持つ都市です。ここでは、交通の利便性、商業的な観点、教育環境という3つの側面から、甲府市の特性を見ていきます。

①. 交通の利便性

甲府市は、JR中央本線・甲府駅を中心に鉄道網が整備されており、東京・名古屋といった大都市圏へのアクセスが良好です。新宿からは特急で約90分、名古屋からも中央自動車道を利用すれば2〜3時間程度で到着可能な距離にあります。市内には複数のバス路線が展開されており、郊外や近隣自治体への移動も比較的スムーズです。こうした公共交通の充実は、通院利便性の高い立地の形成につながっており、特に高齢者や学生層の移動手段として重要な役割を果たしています。加えて、甲府市周辺は比較的平坦な地形のため、自転車利用も多く見られます。診療圏の設定においても、駅前エリアや交通結節点に近い立地は、患者さんのアクセス性という観点で開業メリットが高いといえるでしょう。

②. 商業的な観点

甲府市は、山梨県随一の商業集積地です。市中心部には大型ショッピングセンターや百貨店が立地しており、地元住民のみならず周辺地域からの来訪者も多く、人の流れが活発なエリアです。特に甲府駅周辺は再開発が進み、新しい商業施設や観光拠点が整備されつつあります。また、宝石・ワイン・果物など山梨ならではの特産品を扱う店舗も多く、観光との親和性が高い商圏を形成しています。こうした地域資源との連動は、観光客を含む一時利用層の来院需要や、土日診療・急患対応などの診療戦略においても活かせるポイントです。

開業立地としては、商業エリアに隣接したエリアを選ぶことで、買い物や用事ついでの受診ニーズにも応えることができ、患者さんの定着を促しやすい環境が期待されます。

③. 教育環境

甲府市には山梨大学をはじめとする高等教育機関が複数あり、若年層からファミリー層まで多様な人口層が定住する地域です。市内には公立・私立の小中学校もバランスよく配置されており、子育て世代にとっても暮らしやすい環境が整っています。子どもが安心して生活できる街としての評価が高いことから、小児科・内科・産婦人科といった家族層向けの診療科目のニーズも根強くあります。また、大学生や若年社会人をターゲットとした皮膚科や心療内科などの専門領域にも一定の需要が期待できます。教育環境と住環境が連動しているエリアでは長期的な患者定着や口コミによる集患にもつながりやすく、競合状況といった診療圏調査をしっかりすることを前提に、戦略的な開業立地として常に人気のエリアです。

甲府市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、山梨県全体の一般診療所数が726施設であるのに対し、甲府市には219施設の診療所が存在しています。これは、県全体の約30.2%を占めており、およそ3つに1つの診療所が甲府市に集中している計算となります。この割合からも、甲府市が山梨県内における医療提供の中心地であることが明確に読み取れます。都市部に医療資源が集中している構造は、外来診療や専門医療の提供において一定の充実度をもたらしており、多様な医療ニーズに対応しやすい環境が整っているといえるでしょう。また、人口10万人あたりの診療所数を見てみると、山梨県全体が91.2施設であるのに対し、甲府市は118.4施設と大きく上回っており、都市部における医療アクセスの良好さが際立っています。

このように甲府市は、診療所の数・密度ともに県内トップクラスの水準を誇り、安定した医療需要と患者層の存在が見込まれるエリアです。開業地としての魅力も高く、多様な診療科目の展開において柔軟な対応が可能な地域であるといえるでしょう。一方で、診療所の集積は同時に競争の激しさも意味しており、開業にあたっては診療科目や立地の選定、診療時間帯や患者層の明確化といった差別化戦略が求められます。甲府市での開業を検討する際には、こうした視点も踏まえて計画を立てることが重要です。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、中北医療圏の診療所数は、348施設で、山梨県内の他の3つの医療圏と比べても非常に多い施設数です。地理的な特徴の甲府盆地に、交通や教育機関が整っていることから人口が集中していることが考えられます。なお、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の188施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の93施設という状況です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の17施設です。

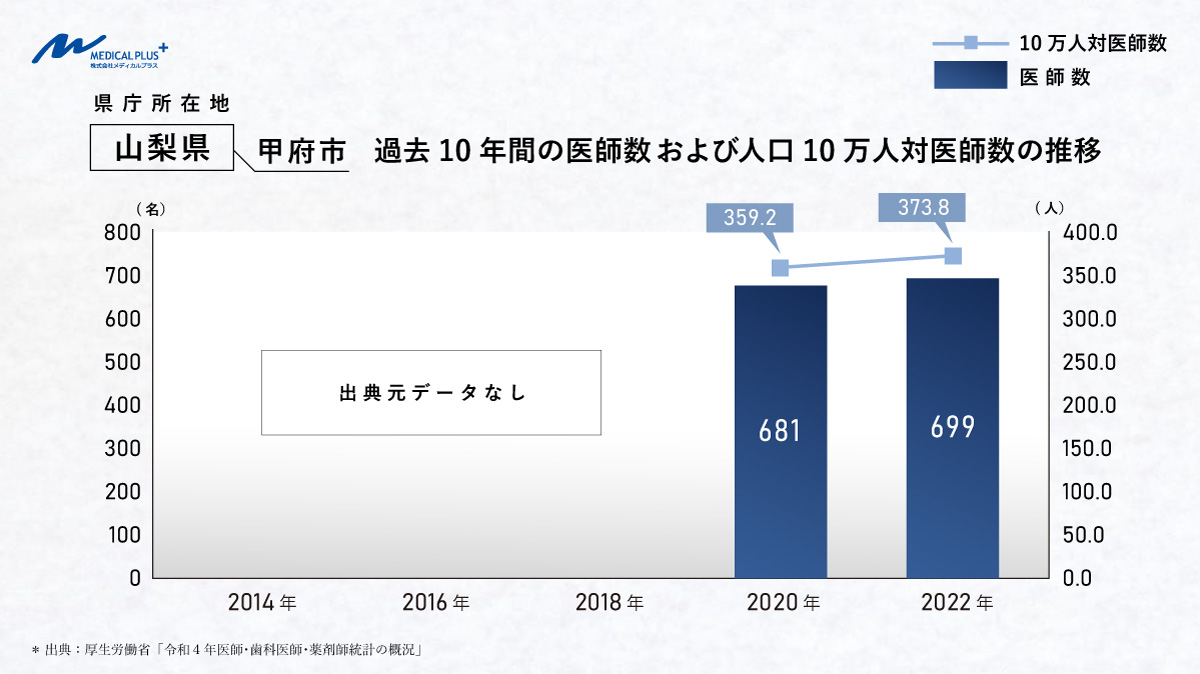

甲府市の医師数

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、2022年時点で甲府市において医療施設に従事する医師数は699名、人口10万人あたりの医師数は373.8人にのぼります。これは全国平均(267.1人)および山梨県全体の平均(257.9人)をともに上回る数値であり、甲府市が県内でも医師数の多いエリアとして、安定した医療体制を築いていることがうかがえます。なお厚生労働省の統計では甲府市の医師数データは2020年からの掲載となっており、直近2期分のみの比較ではありますが、2020年には681名、人口10万人あたり359.2人であったことから、わずか2年の間でも一定の増加傾向が見られます。このことからも、甲府市が引き続き医療従事者の確保・定着に成功している地域であることが読み取れ、全国や県全体と比較しても安定した医師密度を維持しているといえるでしょう。

日本医師会の「地域医療情報システム」も併用すると、中北医療圏の人口10万人対医師数は324.93人で、山梨県内の他医療圏と比べると多い状況となっており(全国平均は287.26人)、開業医へのニーズは高い傾向にあると伺えます。一方で、峡東医療圏 (234.15人)、峡南医療圏 (169.12人)、富士・東部医療圏 (178.42人)では全国平均を大きく下回り、山梨県の医療圏の特徴である、高齢化率の高さ、高齢者向けの医療サービスへの需要の高さが伺えます。

6.その他山梨県の開業動向のまとめ

山梨県では、甲府市を中心とした都市部に医師や診療所が集中する一方で、郡部や山間部では医療資源の不足が顕在化しています。特に甲府市は診療所数・医師数ともに県内でも高い水準にあり、医療アクセスに優れたエリアといえますが、そのぶん競争環境も成熟しており、開業にあたっては差別化や戦略的な立地選定が求められます。一方で、峡南医療圏や富士・東部医療圏などでは、医師の確保や医療機関の維持が課題となっており、在宅医療や訪問診療のニーズが高まる中で、地域に根ざした医療の提供体制の整備が急務となっています。こうした地域では、地域包括ケアの担い手としての役割を果たすクリニックへの期待も高まっており、開業医にとっては地域医療に貢献しながら安定した診療を行えるフィールドが広がっていると言えるでしょう。

また、山梨県内でも近年後継者不在により継承を検討する診療所が増加傾向にあり、「継承開業」という選択肢も現実的なルートのひとつとなりつつあります。新規開業と比べて、既存の患者さんやスタッフ、医療機器・設備などをそのまま引き継げる点は大きなメリットです。特に、都市部では設備の整った医療機関をベースに集患力を活かした継承が可能であり、地方部では診療所の継続によって地域医療の維持という社会的意義と医師自身の安定経営を両立できる可能性があります。山梨県での開業をお考えの先生にとっては、地域の医療ニーズと自身のビジョンに合ったエリア・方法を見極めることが大切です。

メディカルプラスは、後継者不在のクリニックと、地域医療に貢献したい医師との懸け橋となるべく、多くの継承開業をサポートしてきました。案件ごとに診療圏調査をしっかり行い、個別に最適な提案を行っています。医院継承・継承開業に少しでもご興味がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査のデータを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。※メディカルプラスでは先生方の継承開業に際し、案件ごとにしっかりと掘り下げたエリア別の診療圏調査を行わせていただきます。