新潟県の医院開業動向

新潟県は、全国でも有数の広大な県域を有し、豪雪地帯や離島を含む多様な地域特性を持つエリアです。政令指定都市である新潟市で医療体制が整う一方、山間部や沿岸部では高齢化や医師不足が深刻化しており、地域ごとに異なる医療課題を抱えています。また、積雪や災害への備えとして、災害医療や在宅医療のニーズが高いことも特徴のひとつです。県内の医療資源や診療所数、医師数の推移といった客観データをもとに、新潟県でのクリニック開業の可能性を見ていきましょう。

北陸・甲信越の譲渡案件一覧をみる

新潟県の譲渡案件一覧をみる

北陸・甲信越の譲渡案件一覧をみる

新潟県の譲渡案件一覧をみる

1.新潟県の基本情報と特徴

●年齢別推計人口

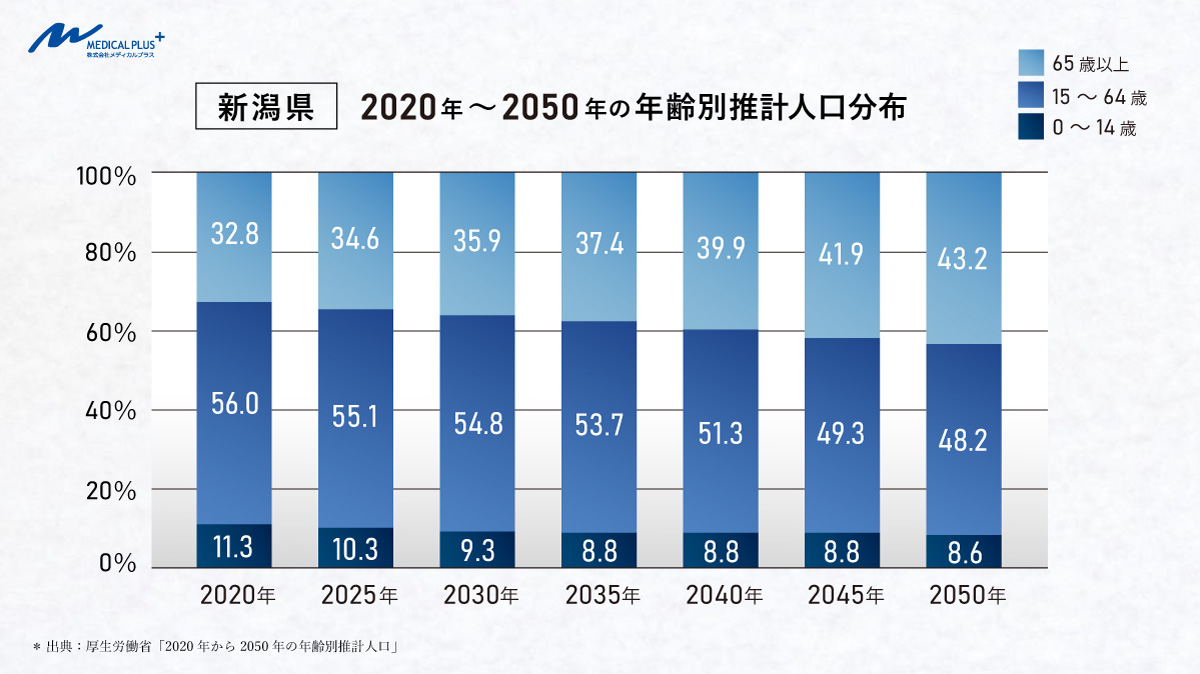

新潟県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、県全体で少子高齢化がさらに深刻化し、生産年齢人口の割合が50%を下回ることが予測されています。2020年時点では、0~14歳が11.3%、15~64歳が56.0%、65歳以上が32.8%。これが2050年には、0~14歳が8.6%にまで縮小し、生産年齢人口は48.2%に、一方で65歳以上は43.2%に達する見込みです。

新潟県は広大な県土の中でも、新潟市をはじめとする都市部には医療資源が比較的集中していますが、山間部や豪雪地帯では、クリニックの閉院や後継者不足は課題となっています。冬季では積雪が多く、交通が制限されることも少なくありません。気候の波により通院の難しい状況が生じやすく、在宅医療や訪問診療といった地域に密着した医療の役割がますます重要になっています。こうした背景のもと、高齢者医療を軸にした医療提供体制の再設計や、地域ごとの実情に即したクリニック継承の重要性が県内で議論が重ねられており、継承開業という選択肢も、地域医療を次世代に引き継ぐだけでなく、医療の空白地帯を防ぐ手段として、認知度が高まりつつあります。

●面積

12,583.88㎢(全国第5位)〔2024年1月時点〕

● 人口

2,143,000人(全国15位)〔2022年10月時点〕

● 県庁所在地

新潟市

● 政令指定都市

新潟市

● 県内の市町村数

20市6郡9町4村(計33市町村)

●気候

新潟県は日本海側気候に属しており、冬の降雪量が多い地域として知られています。特に内陸部や山間部では豪雪地帯に指定されており、交通や生活インフラに影響を及ぼすこともありますが、除雪体制は全国屈指のレベルで整備されており、地域全体で雪と共存する暮らしが根付いています。一方で、新潟市など沿岸部は比較的温暖で、関東以北の政令指定都市の中では年間平均気温が高めです。真冬でも平均気温が氷点下を下回ることは少なく、東京といった関東圏とそれほど変わらない体感温度で過ごせる日も、少なくありません。四季の変化がはっきりしていますので、自然の移り変わりのコントラストを楽しめるのも、新潟で働く魅力のひとつとされています。

●観光

海と山に囲まれた新潟県には、温泉・グルメ・自然・歴史と、多彩な観光資源が点在しています。越後湯沢や妙高高原などの温泉地は冬季のスキー観光とあわせて人気が高く、佐渡島や弥彦神社のような歴史あるスポットも全国から人を集めています。最近では、新潟の地酒と郷土料理を楽しむ「酒蔵巡り」や「食の観光」も注目されており、食文化を通じた観光振興が進んでいます。

●歴史

新潟県は、江戸時代に北前船の寄港地として栄え、交易と物流の要所として発展してきました。幕末には開港五港の一つに選ばれ、西洋との接点をいち早く持った地域でもあります。

港町としての歴史を礎に、信濃川流域を中心に都市化が進み、現在では日本海側最大の都市として、経済・行政・文化の中心を担っています。

●自然

県内を流れる信濃川や阿賀野川、そして日本海に面した海岸線など、多彩な水辺環境を有するのが新潟の強みです。ラムサール条約登録湿地の「佐潟」や広大な田園、里山の風景など、四季折々に表情を変える自然が日常の中に息づいています。また、冬はスキーやスノーボードを楽しめる積雪地帯も多く、都市と自然が調和した暮らしが魅力のひとつです。

●産業

新潟県の主要産業は、1位:サービス業、2位:製造業、3位:不動産業という構成になっています。地域によっては米づくりや酒造り、金属加工や精密機器など、土地の特性に根ざした産業が発展しており、雇用と地域経済を支える存在となっています。また、新潟港や鉄道網を活かした物流拠点としての機能も高く、実質市内総生産額は約3兆円にのぼります。

●特産

日本酒とコシヒカリで知られる新潟県。全国有数の“食のブランド県”としての地位を築いています。「くろさき茶豆」や「越後姫」、「新高」など地域ブランド農産物も多く、農産品と海産物のバランスが取れた土地柄です。のどぐろ、南蛮エビといった日本海の恵みも豊富で、「食」を目的とした観光需要が年々高まっています。

2.新潟県の医療機関数と推移

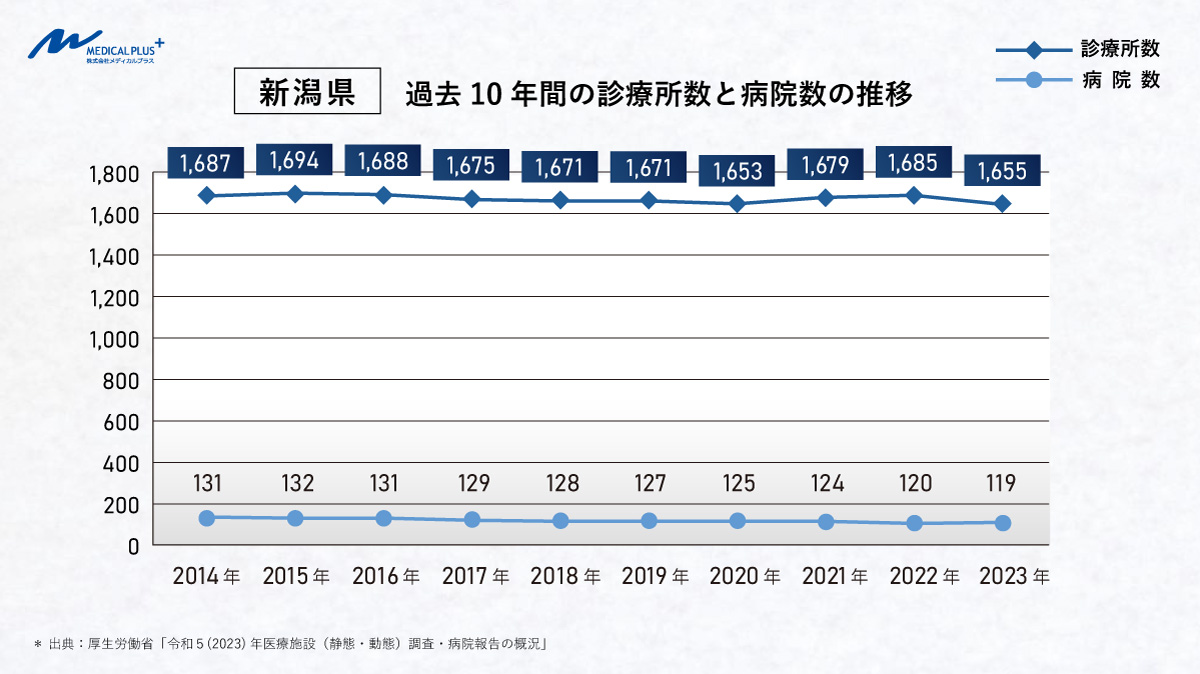

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、新潟県内の病院数は119施設で、全国8,122施設のうち約1.47%を占めています。

また、一般診療所数は1,655施設で、全国104,894施設のうち約1.58%を占めています。診療所数の推移を見ると、2014年の1,687施設から2023年には1,655施設へと32施設減少しており、緩やかな減少傾向が見られます。一方病院数も同期間に131施設から119施設へと減少し、閉院・統合が進んでいる現状がうかがえます。

同じ厚労省の出典元によれば、新潟県の人口10万人あたりの一般診療所数は77.8施設で、全国平均の84.4施設を下回っています。総合的な医療機関数としてはやや不足傾向にありますが、特に都市部と地方部での医療資源の偏りが顕著であり、中山間地では診療所の廃業や後継者不足により地域医療の空白化が進行する懸念があります。

3.新潟県の医師数と推移

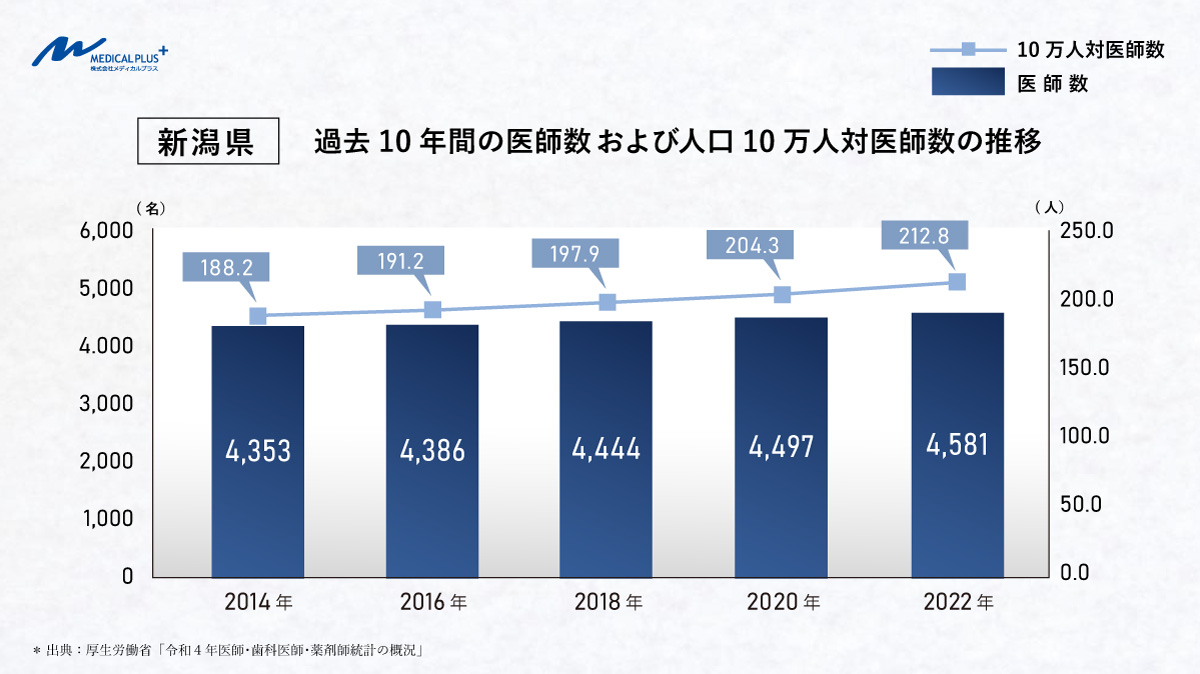

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、新潟県で医療施設に従事する医師数は4,581名で、全国の医療施設従事医師数327,444名のうち約1.4%(全国第21位)を占めています。2014年の4,353名から228名の増加となっており、医師数はこの10年間で緩やかな増加傾向を示しています。また、人口10万人あたりの医師数は212.8名で、2014年の188.2名と比較して24.6名の増加となりました。全国平均(2022年時点:258.8名)を下回っているものの、改善傾向がみられ、地域医療を支える基盤として一定の底上げが図られている様が見て取れます。

しかし都市部への医師の偏在をはじめ、診療科ごとの分布バランスといった課題は依然として残ります。特に地方部や豪雪地帯においては、今後も高齢化と医師不足が重なることで、身近な医療を維持することが必要です。日本全国で進む少子高齢化の背景を踏まえ、新潟県でも地域密着型のクリニック継承や、柔軟な働き方を志向する若手医師の開業支援が、医療持続性に影響すると考えられます。

4.新潟県の医療圏の特徴

新潟県の医療圏は、下越、新潟、県央、中越、魚沼、上越、佐渡の計7つの二次医療圏で構成されています。県内の主要な大病院としては、新潟大学医歯学総合病院、新潟市民病院、長岡赤十字病院などが挙げられ、これらの施設が病床数や高度医療の提供体制において、県全体の医療を支える中核的な役割を担っています。なかでも新潟市を含む新潟医療圏には、新潟大学医歯学総合病院や新潟市民病院、新潟信愛病院といった、頼れる大規模医療機関が集積しています。急性期から回復期、緩和ケアまで幅広い医療ニーズに対応することができ、医療教育や専門医育成の面でも優れた拠点となっていると言えるでしょう。

一方で、新潟県は東西南北に広く、地形や気候に大きな差がある地域です。特に山間部や豪雪地帯では、医師不足の影響もあり、地域の医療機関の維持が困難になるケースも見られます。こうした地域特性を踏まえ、新潟県では「新潟県地域医療構想」を策定し、各地域の実情に即した医療提供体制の整備を進めています。また、雪害や地震といった自然災害への備えとしては、災害拠点病院を中心とした体制の強化が図られており、迅速な医療支援が可能な仕組みづくりが進められています。さらに、雪による転倒事故や寒冷地特有の健康リスクといった、新潟県ならではの課題にも対応する必要があります。

広さのある新潟県では、どの地域においても一定の医療アクセスが確保されることを目指し、医師の働きやすさや地域での開業環境の整備も今後の重要なテーマとなっています。

5. 政令指定都市「新潟市」の医院・クリニック開業動向

政令指定都市であり、新潟県の県庁所在地でもある新潟市。日本海側最大の都市として、行政・経済・教育など多方面で地域の中核を担っています。海・川・山に囲まれた自然環境と都市機能が共存し、港町としての歴史的背景や交通インフラの整備も進んでいます。また、農産物や地酒といった地場資源にも恵まれており、他県から移住した場合でも、暮らしやすさと開業環境の両立が期待できると言えるでしょう。では、新潟市の魅力を交通、教育、商業の3つの視点から見ていきましょう。

①. 交通の利便性

新潟市は、新潟空港・新潟港・新幹線(上越新幹線)といった複数の交通インフラを有し、陸・海・空すべてのアクセス手段が揃います。上越新幹線を使えば東京まで最短約2時間でアクセスでき、ビジネスや医療連携の面でも高い利便性を誇ります。また、市内は路線バスやBRT(バス高速輸送システム)などの公共交通が充実しており、高齢者を含めた通院手段の確保にもつながっています。新潟港からは佐渡島への定期航路が運航しており、離島医療への玄関口としても重要な役割を果たしています。

②. 商業的な観点

新潟市は、北陸・信越地方を代表する商業都市として、商業施設や飲食店、観光資源が市内全域に展開しています。駅周辺や万代エリアを中心に大型ショッピングモールや百貨店が集まり、地元経済を牽引しています。

また、日本海の海の幸やブランド米「コシヒカリ」、豊富な酒蔵群によって、「食の都」としての評価も高く、観光と消費が連動した経済構造が特徴的です。

➂. 教育環境

新潟市には、新潟大学をはじめとする高等教育機関が複数立地しており、地域の人材育成や医療教育の拠点としての役割を担っています。特に新潟大学医学部は、県内外から学生が集まる基幹的存在で、地域医療を支える人材供給源として注目されています。専門学校や医療系学科を有する教育機関もありますので、医療従事者の育成環境が整っていることで開業後の人材確保の面でも、都市部開業は強みと言えるでしょう。

新潟市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、新潟県全体の診療所数が1,655施設であるのに対し、新潟市の診療所数は651施設となっています。これは県全体の約39.3%を占めており、医療資源が新潟市に集中している傾向が見て取れます。また、同出典による人口10万人あたりの診療所数を比較すると、新潟県全体が77.8施設であるのに対し、新潟市は84.3施設と、県全体の平均を上回っています。新潟市は県内における医療提供の中核的なエリアとして、幅広い診療ニーズを支えている状況がうかがえます。

参考として、日本医師会が提供する「地域医療情報システム」も診療圏の分析に有効です。診療圏に関するより詳細なデータが見られますので、開業エリアを決めるうえでぜひ活用してみましょう(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、新潟医療圏の診療所数は、572施設で、新潟県内の他の医療圏と比べても多い施設数です。なお診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の327施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の121施設です。逆に最も少ないのは精神科系の30施設です。

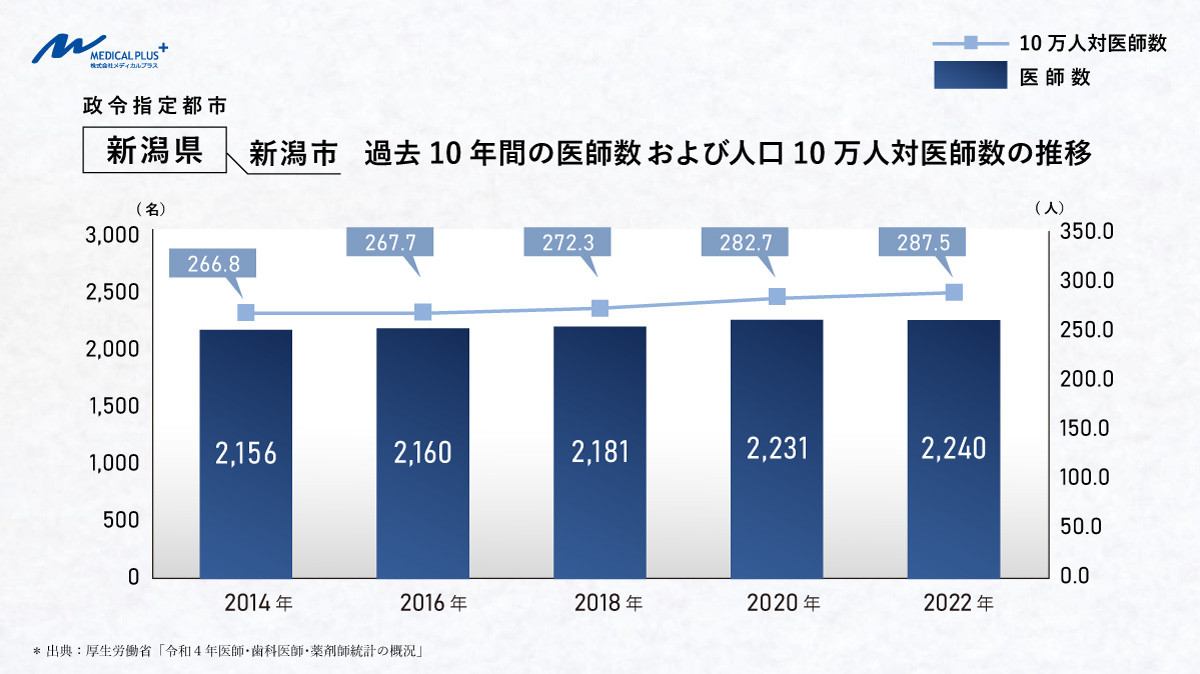

新潟市の医師数とその推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、新潟県全体で医療施設に従事する医師数は4,581名である中、新潟市で医療施設に従事する医師数は2,240名(新潟県全体の約48.9%)となっています。また人口10万人対医師数では、全国平均262.1人、新潟県全体は212.8人であるのに対し、新潟市は287.5人となっており、全国平均をやや上回る水準にあります。

医師数の推移を見ると、2014年の2,156名から2022年には2,240名へと84名の増加があり、人口10万人対医師数も266.8人から287.5人へと上昇しています。このように、新潟市は安定した医師数の確保と着実な増加傾向が見られ、地域の中核都市として医療体制が維持されている様子がうかがえます。

新潟市は、県内の約半数の医師を擁する医療集積地であり、診療科の多様性や教育機関の存在から、医師の育成・確保においても一定の優位性を持つ地域です。加えて、人口10万人あたりの医師数が全国平均を上回っていることからも、医療資源の充実がうかがえます。一方で、医療資源が中央区など都市部に偏在していることにより、郊外地域では医療アクセスの確保が課題となるケースも見られます。

また新潟市には災害拠点病院が複数存在し、雪害や地震といった自然災害リスクに備えた体制が整えられています。これは都市としての安心感を支えるだけでなく、非常時における地域医療の継続性を担保する要素として、今後の医療戦略の柱にもなるものです。こうした医療環境が整備された新潟市においては、地域医療との連携を図りながら、都市部での開業に加え、医療空白地域への展開を視野に入れたクリニック経営の可能性も広がっています。

6.その他の新潟県の開業動向まとめ

新潟県は県土が広く、平野部・山間部・豪雪地帯・離島まで多様な地域特性を抱えています。そのため医療資源の分布にも大きな差があり、都市部では診療体制が整う一方で、地方部では診療所の減少や医師不足が深刻化しています。とくに中山間地域では、高齢化や交通の課題により、継続的な医療提供が難しくなっている地域も少なくありません。

個人開業医の高齢化や後継者不在によって、閉院・休業を選ぶ診療所が増加しているのも現状です。こうした状況を背景に、M&Aや継承開業といった事業承継の選択肢が、新潟県内でも注目を集めています。すでに地域に根づいた診療所を引き継ぐことで、患者さん・スタッフ・設備を活かしながら低リスクで開業できる点が魅力です。

広大な県域の中で、地域の医療ニーズに合わせた柔軟な開業スタイルが可能な点も大きな特徴です。都市部では競争が進む一方で、医療資源が不足するエリアでは、診療所の継承や新規開業が強く求められています。メディカルプラスでは、不本意な医院廃業を一件でも防ぎ、地域の方々にとって身近な医療を守りたいという想いのもと、継承支援サービスを提供しております。地域の期待に応えながら、持続可能な医療を担う方法として、「継承開業」を選択肢のひとつに加えていただけますと幸いです。