長野県の医院開業動向

日本の屋根とも呼ばれる北アルプスをはじめ、雄大な山岳地帯に囲まれた長野県。県内各地に中核都市が点在し、都市型医療と地域密着型医療が共存する、全国的にも珍しい「分散型都市モデル」を形成しています。診療科のニーズや医師数にも大きな地域差が見られ、医療過疎が進む地域では継承、また訪問診療を通じた地域医療の維持がテーマとなるなど、エリアごとに異なる戦略での開業が可能です。ここでは長野県の地理・医療資源・開業ポテンシャルについて、データとともに解説します。

北陸・甲信越の譲渡案件一覧をみる

長野県の譲渡案件一覧をみる

北陸・甲信越の譲渡案件一覧をみる

長野県の譲渡案件一覧をみる

1.長野県の基本情報と特徴

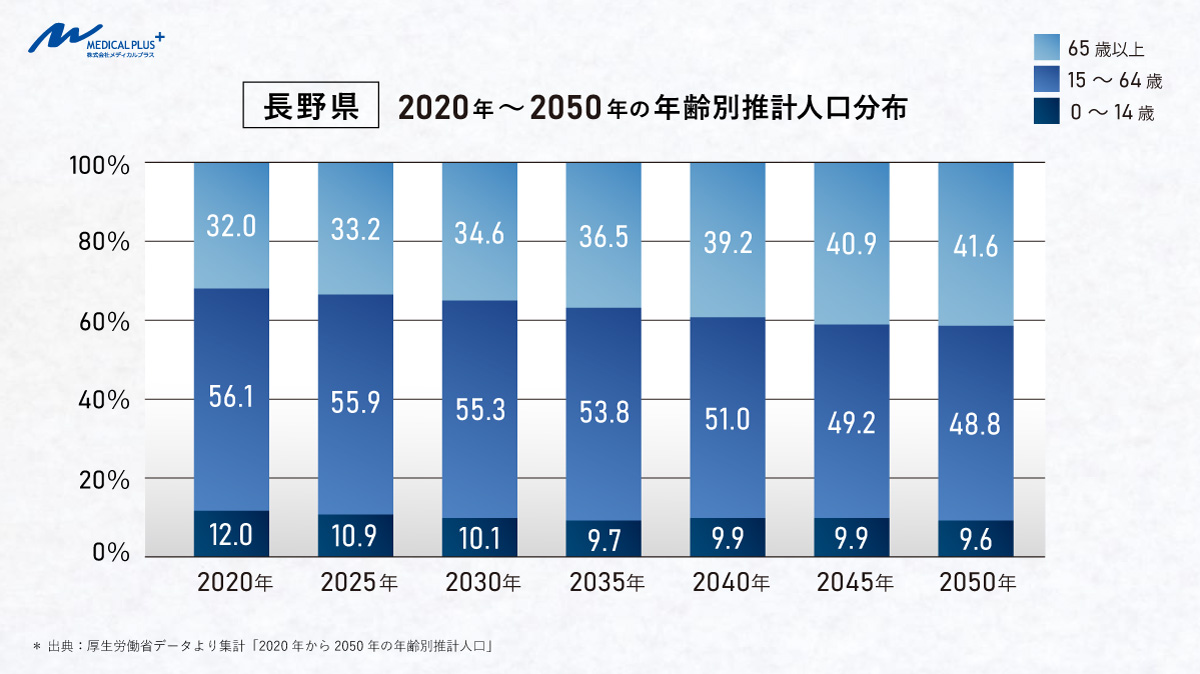

●年齢別推計人口

長野県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、少子高齢化の進行が顕著で、生産年齢人口(15~64歳)が減少する一方で、高齢者人口(65歳以上)は年々増加する見込みです。2020年時点では、0~14歳が12.0%、15~64歳が56.1%、65歳以上が32.0%を占めていました。2050年には0~14歳が9.6%に減少、生産年齢人口は48.8%まで低下し、高齢者人口は41.6%に達すると予測されています。

この推移から、2050年には県民のおよそ2.4人に1人が高齢者という「超・超高齢社会」に突入するという現実が見えてきます。一方で地域社会の支え手である生産年齢人口は減少、地域経済や医療・福祉の現場に大きな影響を与えることが懸念されます。特に長野県のように広域かつ山間部が多い地域では、医療人材の確保や診療所の維持が課題です。すでに一部の地域では医師の高齢化や後継者不足が深刻化しており、誰もが困った時にすぐに通える診療所のような身近な医療の継続が難しいケースが生じています。

日本を取り巻く少子高齢化社会を背景に、長野県でも医師が新たに開業を検討する際には、都市部に限らず、医療ニーズが急速に高まりつつある地方部も、重要な候補地として見直していただきたい時代に入っていると言えるでしょう。

●面積

13,561.56㎢(全国第4位)〔2024年1月時点〕

●人口

2,015,000人(全国16位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

長野市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

19市23町35村(計77市町村)

●気候

長野県は、海に面していない内陸県であり、県内の多くが山岳地帯と盆地で構成されています。このため、昼夜の寒暖差や夏冬の気温差が大きく、空気が乾燥しやすい内陸性の気候が特徴です。特に中部〜南部にかけての盆地では、晴天の日が多く、冬も乾いた冷え込みが続く一方で、北部の山間部では日本海からの季節風の影響で雪の多い地域も存在します。また、標高の高いエリアでは夏でも気温が上がりにくく、軽井沢や蓼科、白馬などは避暑地としても全国的に人気があります。こうした気候条件は、居住環境の快適さや、観光・別荘需要に応じた診療ニーズの多様性につながります。面積の多い長野県だからこそ、開業計画時にはエリア特性に気を配る必要があるでしょう。

●観光

日本アルプスの雄大な山並みを背景に、四季を通じて多彩なアクティビティが楽しめる観光県です。白馬や野沢温泉、志賀高原などのスキーリゾートは、冬季は国内外から多くの観光客でにぎわい、夏には登山やトレッキングの拠点として活躍します。さらに、善光寺や松本城、地獄谷野猿公苑など、文化や動物、自然の魅力を融合した観光資源も多数。こうした観光客の流動が、季節変動のある診療ニーズや観光地型クリニックの可能性を生み出しています。

●歴史

信濃国としてのルーツを持つ長野には、古代から中世、そして近代に至るまで多様な歴史のレイヤーが重なっています。中山道や北国街道などが交差したこの地には、かつて宿場町が点在し、今もなおその名残を感じさせる町並みが各地に残っています。明治期の廃藩置県後に「長野県」として成立して以降は、教育や福祉、産業面でもバランスよく発展。特に1998年の冬季オリンピック開催以降、インフラや医療機関の整備も進み、全国的な認知とともに、県内外からの移住ニーズも高まっています。

●自然

長野県は、標高3,000m級の峰々が連なる日本有数の山岳県です。飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈からなる日本アルプスを背景に、松本盆地、長野盆地、佐久盆地などが広がり、それぞれが独自の気候と文化を育んでいます。カールやモレーンといった氷河地形、八ヶ岳や浅間山などの活火山も点在し、地形・地質のバリエーションは全国屈指と言えるでしょう。診療所開業を検討するうえで、気候や自然環境は患者層の行動にも直結する要素。地域ごとの特性を見極めた立地選定が求められます。

●産業

長野県の主要産業は、1位:製造業、2位:卸売・小売業、3位:医療・福祉。全体の就業構造を見ると、第一次産業9.6%、第二次産業37.5%、第三次産業52.9%と、バランスの取れた産業構造を有しています。名目県内総生産額は約8兆5,976億円に上り、地方圏としては高い水準を維持しています。とりわけ製造業は、精密機器や電子部品の分野で全国的にも高い評価を得ており、地域の基幹産業として長年にわたり成長を支えてきました。これにより、就業人口が安定し、医療ニーズも持続的に存在するエリアが形成されているのが特徴です。また、第三次産業においては、観光業・サービス業に加えて、医療・福祉分野が重要な位置を占めています。都市部のみならず、山間地域や観光地でも診療機会が求められており、開業医にとっては立地や専門性を活かした多様な開業スタイルが可能な土壌が整っています。

●特産

豊かな水と土に育まれた長野の特産品は、診療とあわせて“地元らしさ”を打ち出す際のフックにもなる存在です。農産物では信州リンゴやナガノパープル、信州そばなどが全国的にも有名で、直売所や道の駅などを活用した集患施策も考えられます。また、安曇野のわさび、野沢菜、花卉類(トルコギキョウ・アルストロメリなど)の生産量もトップクラス。地元と密接に結びついた診療スタイルを考えるなら、こうした“地域のアイデンティティ”も活用できるでしょう。

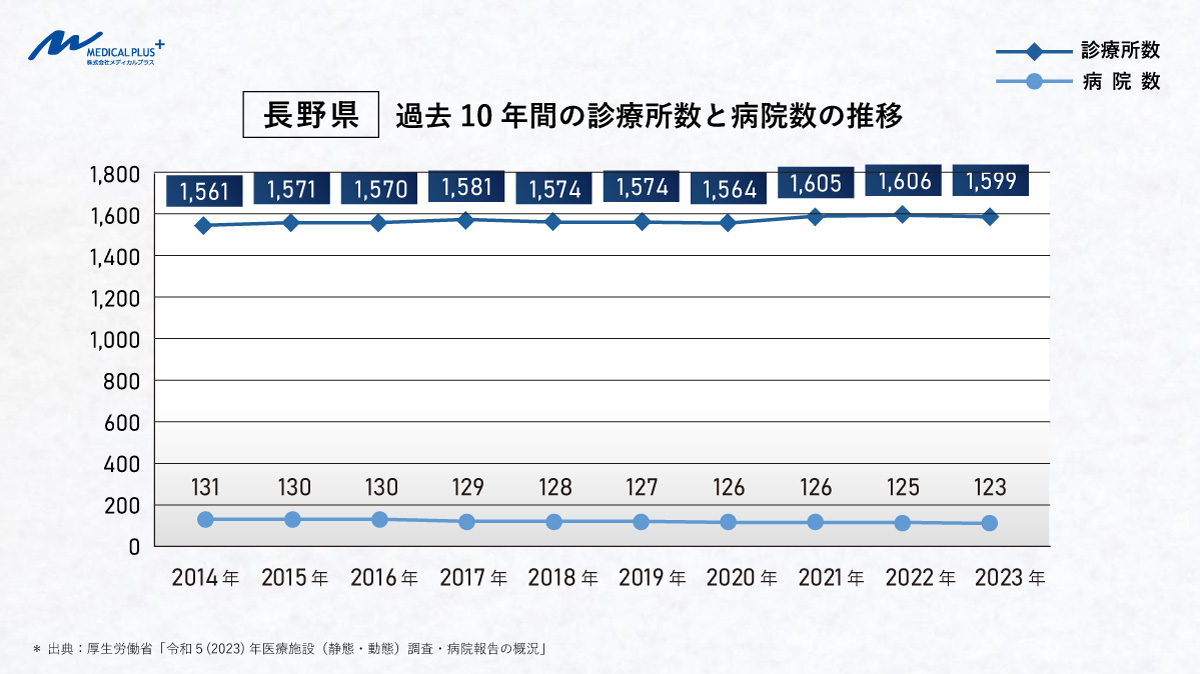

2.長野県の医療機関数と推移

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、長野県内の病院数は123施設で、全国8,122施設のうち約1.51%を占めています。また、一般診療所数は1,599施設で、全国104,894施設のうち約1.52%となっています。診療所数の推移を見ると、2014年の1,561件から2023年の1,599件へと、+38件の微増となっています。2014年から2019年まではほぼ横ばいで推移していましたが、2020年以降にやや増加傾向が見られ、2021年には1,605件を記録しました。その後2023年には1,599件と微減していますが、10年間を通してみるとほぼ安定した件数を維持している状況です。

一方で、病院数は2014年の131施設から2023年の123施設へと減少しており、-8施設の減少となっています。特に2019年以降は127施設から123施設へと減少しており、こちらは明確な減少傾向が読み取れます。また、長野県の人口10万人あたりの一般診療所数は79.3施設であり、全国平均の84.4施設をやや下回る水準です。これにより、診療所の密度としてはやや控えめで、地域によってはまだ十分な医療提供体制が整っていないエリアもあると考えられます。

長野県では、病院の減少と診療所数の横ばい~微増という二極的な傾向が見られます。特に、入院対応が可能な病院が年々減少している一方で、地域に密着した外来診療の場であるクリニックが重要な役割を担ってきていることがわかります。加えて、県内には山間部や過疎地が多く、都市部と地方部で医療機関の分布に偏りがあるのも実情です。都市部では医療アクセスが比較的整っているものの、地方では医師不足・後継者不在が深刻化しつつあります。こうした背景から、訪問診療や在宅医療、地域包括ケアといった柔軟な医療提供体制の構築が急務となっており、今後は地方圏での開業、特に継承を前提とした開業スタイルに大きな可能性があると考えられます。

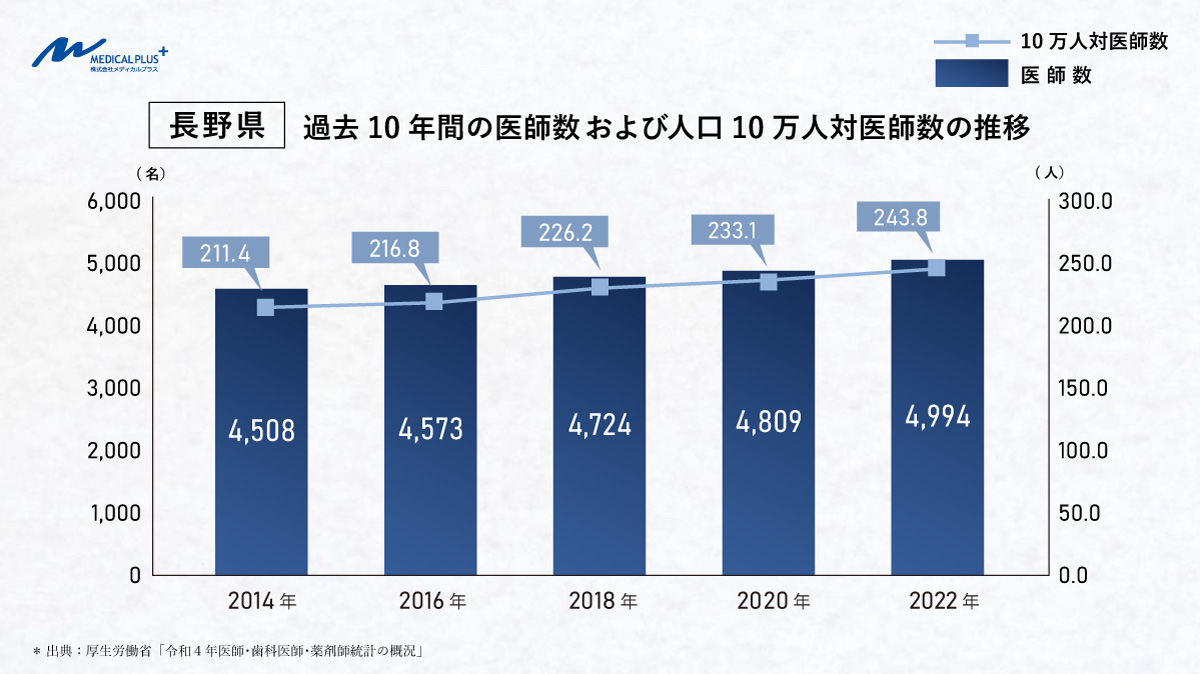

3.長野県の医師数と推移

厚生労働省「令和4年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、長野県で医療施設に従事する医師数は4,994名で、全国の327,444名のうち約1.52%を占め、全国第17位に位置しています。過去10年間の推移を見ると、2014年の4,141名から+853名増加しており、安定した増加傾向が続いています。また、人口10万人あたりの医師数は234.25名で、2014年の202.9名から**+31.35名の増加**となっています。これは県全体で医師の確保が徐々に進んでいることを示しており、地域医療体制の維持に向けた取り組みが一定の成果をあげているといえるでしょう。

医師数そのものは堅調に増加しているものの、人口10万人あたりの医師数は全国平均の255.8名(令和4年時点)に届いておらず、依然としてやや低めの水準にとどまっています。

また、県内での医師の分布には偏りがあり、松本医療圏(328.84名)や佐久医療圏(276.98名)などの一部地域は比較的医師数が多い一方、それ以外の医療圏では全国平均を大きく下回る地域も存在します。このように、医師の「数」は増えていても、「配置」の地域差が課題として残っており、特に山間部や人口減少地域では、今後も医師確保や後継者育成が重要なテーマとなってきます。そのため、都市部での開業に加え、医師の少ない地域での継承開業や、訪問診療体制の整備といった取り組みが、長野県全体の医療充実に直結していくと考えられます。

4.長野県の医療圏の特徴

長野県は、地域の実情に応じた医療提供体制を確保するために、県内を10の二次医療圏に区分しています。具体的には、佐久、上小、諏訪、上伊那、飯伊、木曽、松本、大北、長野、北信の10圏域です。このような細分化された医療圏は、山岳地帯と盆地が入り組む長野県の地理的特性を反映したものであり、地域ごとに異なる医療ニーズへの対応が求められています。たとえば、松本医療圏では信州大学医学部附属病院や長野赤十字病院などの大規模医療機関が集積しており、県内でも特に医療資源が豊富な地域です。医師数も328.84人/人口10万人と全国平均を大きく上回っています。

一方で、木曽医療圏や飯伊医療圏、大北医療圏などでは医師数が全国平均を大きく下回っており、地域医療の体制強化が喫緊の課題となっています。山間部が多く、アクセスや医療資源の偏在が目立つこれらのエリアでは、継承開業や訪問診療といった地域密着型の医療モデルが強く求められているのが実情です。

また、1998年の冬季オリンピックを契機に、長野医療圏を中心にスポーツ医学やリハビリ分野が発展し、全国的にも専門性の高い医療が提供されています。さらに、精神医療や地域精神保健の分野でも先進的な取り組みが進められており、精神科病床や相談支援拠点の整備が充実している点も、長野県の特徴といえるでしょう。

5. 県庁所在地「長野市」の医院・クリニック開業動向

長野市の特徴

長野県の県庁所在地である長野市は、県内最大の人口を抱える中核都市であり、行政・商業・教育の中心地として機能しています。歴史と自然が調和する都市景観に加え、利便性の高い交通インフラと、豊かな生活環境が魅力です。ここでは、長野市の特徴を「交通の利便性」「商業的な観点」「教育環境」の3つの視点から見ていきます。

①.交通の利便性

JR東日本「長野駅」は北陸新幹線の主要停車駅であり、東京からは約1時間40分という好アクセスを誇ります。また、しなの鉄道・長野電鉄といった在来線が市内外との広域連携を支え、バス網も充実しています。さらに、中央自動車道・上信越自動車道といった高速道路の要所でもあり、自家用車での移動も便利。長距離バスや駐車場インフラも整っており、患者さんにとって通いやすい開業立地が多数存在します。

②.商業的な観点

JR長野駅周辺には百貨店や大型モール、専門店が集積しており、日用品から観光土産まで幅広いニーズに対応しています。中心市街地には商店街も残っており、地元ならではの食文化や工芸文化が根づく、人の流れのあるエリアです。また、長野は農業も盛んで、直売所や市場では県産の野菜・果物・そばなどが流通しています。こうした地元資源と連動した地域密着型の診療スタイルも可能で、開業後の地域とのつながりが築きやすい点も魅力です。

➂教育環境

市内には多数の公立・私立学校があり、教育水準も高いエリアです。さらに、長野県立大学や信州大学といった高等教育機関も市内外に所在しており、地域医療や地域連携の研究・実践も活発に行われています。大学との連携や若い世代への健康支援、地域貢献活動など、診療スタイルを広げる可能性も大きく、意欲ある開業医にとって多様なフィールドが広がっている都市といえるでしょう。

長野市の診療所数

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」を見ると、長野県全体の診療所数が1,599施設であるのに対し、長野市の診療所数は297施設となっています。これは県全体の約18.6%を占めており、都市部に医療資源が比較的集中していることが読み取れます。長野市が県内の医療の中心地のひとつであることが、こうした数字からもうかがえます。さらに、人口10万人あたりの診療所数を確認すると、長野県全体が79.3施設であるのに対し、長野市は81.1施設となっています。県全体の平均をやや上回っており、都市部における医療アクセスの良さを示しています。長野市は県内でも医療資源の整備が進んでいるエリアであり、幅広い医療ニーズをカバーできる地域と言えるでしょう。加えて、患者の利便性や集患力を重視したい開業医にとって、診療圏としての安定性や人口密度の高さが魅力的な要素となっています。

ほか、日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の140施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の75施設です。逆に、最も少ないのは耳鼻咽喉科系の9施設です。

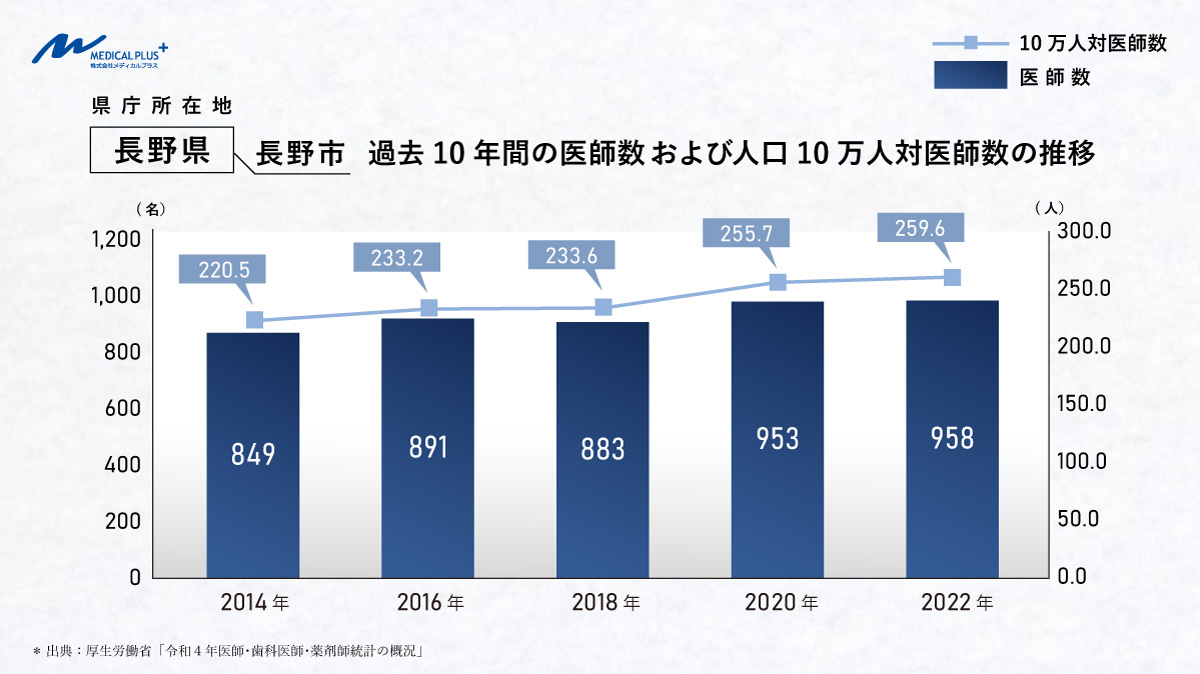

長野市の医師数とその推移

厚生労働省「令和4年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、長野県全体で医療施設に従事する医師数が4,505名である中、長野市で医療施設に従事する医師数は958名となっています。これは長野県全体の約21.3%を占めており、県内の医師のおよそ5人に1人が長野市に集中していることになります。また、人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、長野県全体が234.25人であるのに対し、長野市は259.6人となっており、全国水準に迫る高い数値を示しています。このことから、長野市は県内外から患者を受け入れる“地域の医療ハブ”としての役割を担っていることが分かります。

さらに医師数の推移に注目すると、2014年の849名から2022年の958名へと、109名の増加が見られ、年々着実に増加傾向にあります。特に2020年以降は950名を超え、人口10万人あたりの数値も250人台に乗るなど、右肩上がりの推移が続いています。

県庁所在地としての都市機能の集積、ならびに信州大学医学部附属病院をはじめとする高度医療機関の存在や、医師養成機関との連携など、長野市は医師の定着・増加につながる好循環を生み出しており、今後も安定した医療提供体制を維持していく可能性の高い地域であると言えるでしょう。

6.その他長野県の開業動向のまとめ

長野県の面積は13,561.56㎢で全国第4位と広大で、地域によって医療資源の分布にも大きな差があります。県庁所在地の長野市は、県内最大の人口を擁し、全国の市区町村でも上位に入る中核都市ですが、診療所数の面で充足しているとは言えず、また県内には医療の過疎化が進行するエリアも見られます。長野市をはじめとする各地域では、身近な医療を維持すること、また新たなクリニックの開業や、地域に根ざした医療の展開が期待されている状況です。

長野県には雄大な地形と四季折々の自然があり、地域とのつながりの中で人としっかり向き合う医療を実現できる土壌があります。都市部の利便性と地方らしい温かさが共存するこの地で、無理のないペースで、自分らしい医療を長く続けていけるという魅力も見逃せません。特に近年は、医師の高齢化や後継者不足を背景に、全国的にM&A(合併・買収)も活発化しており、経営の効率化や医療サービスの持続性を見据えた開業スタイルが広がりを見せています。ぜひ既存の医療を守るため、新規開業に加えて後継者不在のクリニックを継承するという形でのスタートも、選択肢として一度考えてみていただけますと幸いです。

メディカルプラスでは、医師の皆さまが満足のいく継承開業を実現できるよう、情報提供とサポートを行っています。継承開業をご検討の方は、ぜひ最新の案件情報をご覧いただき、お気軽にご相談ください。