宮城県の医院開業動向

東北地方の中核を担う宮城県は、都市と周辺地域の多様な医療ニーズが共存し、事業展開の可能性を広く備える県です。中でも東北最大の都市「仙台市」は、安定した人口基盤や幅広い診療ニーズを背景に、開業候補地として常に高い注目を集めています。同時に県内各地では、地域に根差した医療の担い手が求められており、都市型・地域密着型それぞれの開業スタイルを描くことができます。本記事では宮城県における開業動向や地域特性を、最新データとともにご紹介します。

北海道・東北の譲渡案件一覧をみる

宮城県の譲渡案件一覧をみる

北海道・東北の譲渡案件一覧をみる

宮城県の譲渡案件一覧をみる

1.宮城県の基本情報と特徴

●年齢別推計人口

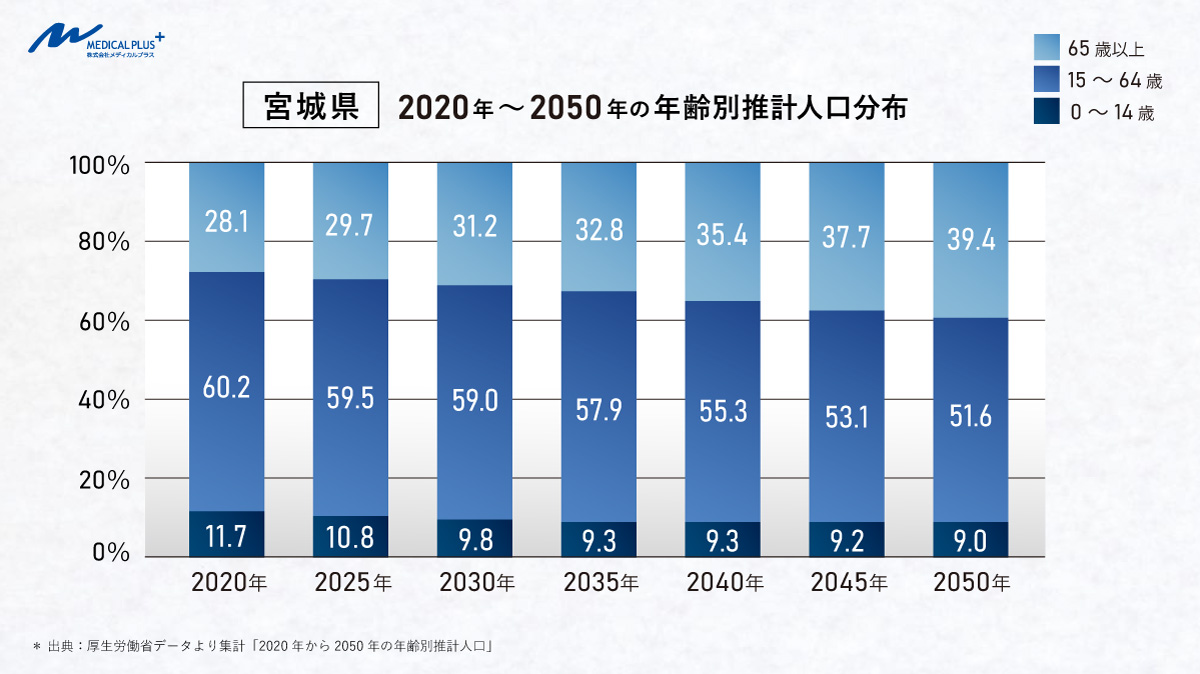

宮城県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、全国と同様に少子高齢化が着実に進んでおり、特に高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少が目立ちます。2020年時点では、0~14歳が11.7%、15~64歳が60.2%、65歳以上が28.1%でしたが、2050年には0~14歳が9.0%まで減少し、15~64歳が51.6%、65歳以上は39.4%に達すると予測されています。

この推移を見ると、2050年には県民の約4割が高齢者となる見通しで、宮城県も本格的な超高齢社会に突入すると見られています。支え手である生産年齢人口は、2020年の60.2%から2050年には51.6%まで減少すると見込まれており、およそ10%近くの割合が減る計算になります。

特に仙台市以外の地方部では、すでに医師不足や医療機関の減少といった課題が顕在化しており、今後はクリニックの後継者問題や医療空白地帯の出現がさらに深刻になることも予測されます。また、高齢者の増加にともなって在宅医療や慢性疾患への対応ニーズが高まるため、医療・介護の連携強化も喫緊の課題です。こうした背景を踏まえ、宮城県においては、医療資源が集中しがちな仙台市だけでなく、地方部における地域包括ケア体制の強化や、医師の定着支援といった施策が求められます。開業を検討する医師にとっても、都市部だけでなく、医療ニーズが高まる地方部での継承開業や戦略的な立地選定が、現実的かつ意義ある選択肢となるでしょう。

●面積

7,282.29㎢(全国16位)〔2024年1月時点〕

●人口

2,253,000人(全国14位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

仙台市

●政令指定都市

仙台市

●県内の市町村数

13市6町1村(計20市町村)

●気候

宮城県は、太平洋側に面しながらも内陸部を多く含むため、地域ごとに気候の特徴が異なります。沿岸部では比較的温暖で、冬でも積雪は少なめ。仙台市や石巻市といった都市部では雪による交通障害対策も万全になされ、医療機関の運営において安定した環境が整っています。一方、内陸部では寒暖差が大きく、登米市や大崎市などでは冬季に積雪が見られる地域もあります。

●観光

宮城といえば、伊達政宗公の史跡が多く残る仙台をはじめ、松島の絶景、日本三景のひとつとされる「松島湾」、石巻市のマンガと海の文化、気仙沼市の漁港と海鮮グルメ、南三陸町の復興と観光の融合など、多様な地域資源が豊富な県です。山と海、歴史と文化、そして自然の恵みが調和する観光地が人気を集めています。

●歴史

古くは陸奥国の一部として、多くの神社仏閣が築かれてきた宮城県。戦国時代には伊達氏が台頭し、仙台藩を中心に発展しました。江戸時代には奥州街道の宿場町が形成され、明治以降は鉄道・港湾を中心に経済基盤が整備。沿岸部と内陸部の文化が交錯する土地柄は、今なお地域ごとに異なる価値観や暮らしを育んでいます。

●自然

奥羽山脈から太平洋にかけて広がる地形は、山・丘陵・平野・海岸線とバラエティ豊か。大崎市の肥沃な農地、蔵王連峰の自然景観、そして三陸海岸のリアス式海岸など、自然環境の違いはそのまま地域の生活スタイルや医療ニーズの違いにも直結しています。たとえば、沿岸部では高齢者の定住率が高く、内科系・訪問診療のニーズが高まりやすい傾向があります。

●産業

県全体では第三次産業が8割を超えており、建設業、卸売業、業務支援サービス業などが中心です。仙台市ではオフィス需要や医療系サービスが集まる一方で、石巻・登米・気仙沼などでは農業・漁業との関係性が深く、地域に根ざした医療提供が求められます。商業集積地から、医師不足の医療圏に至るまで、多様な開業ニーズが存在しているのが、宮城県の特徴です。

●特産

仙台牛や牡蠣をはじめ、気仙沼のフカヒレ、登米のひとめぼれ、白石の温麺など、海と山の幸に恵まれた多様な食文化も宮城県の誇りです。ずんだ餅や笹かまぼこといった加工品は全国的な知名度を持ち、地域内外からの人の流れを生み出す要素にもなっています。宮城県の豊かな食文化を知ることが、地元に根ざした予防医療のヒントになるかもしれません。

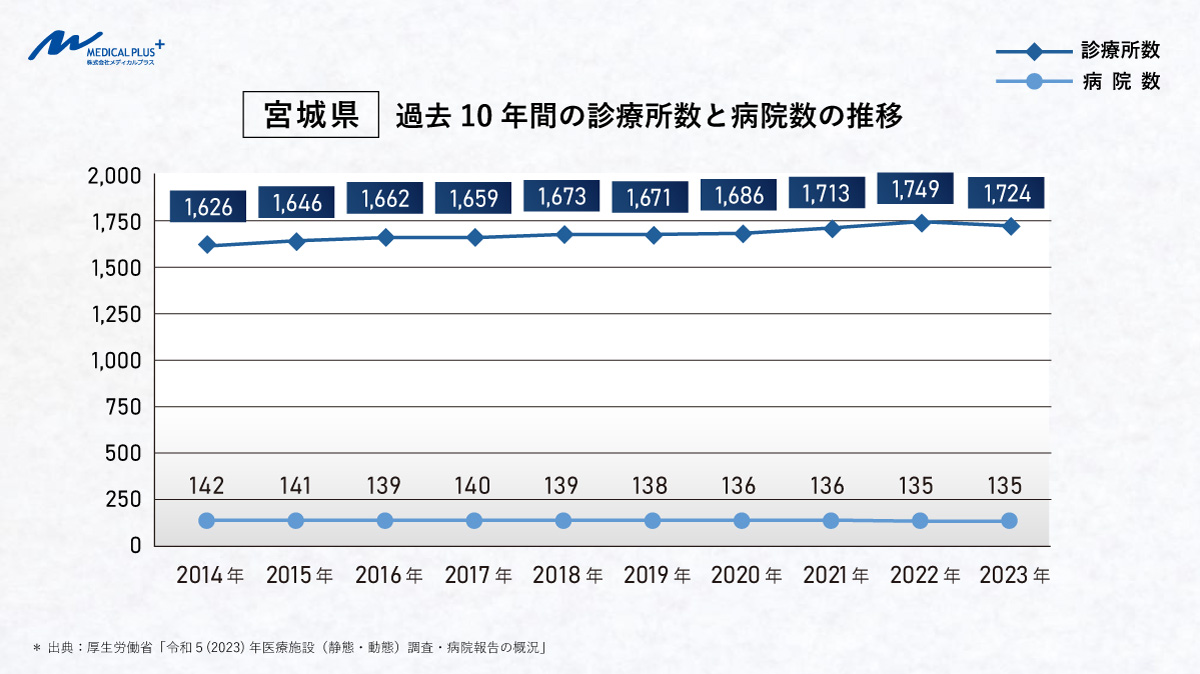

2.宮城県の医療機関数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、宮城県内の病院数は135施設で、全国8,122施設のうち約1.66%を占めています。また、一般診療所数は1,724施設で、全国104,894施設のうち約1.64%を占めています。診療所数の推移を見ると、2014年から2023年までの10年間で98施設増加しており、緩やかな増加傾向が見られます。特に2020年以降は増加幅が大きく、2022年には過去10年で最多の1,749施設を記録しました。一方、病院数は2014年の142施設から2023年には135施設まで減少しており、10年間で7施設の減少となっています。病院の数は減少傾向にあるものの、診療所は全体として増加していることがわかります。

同出典元によると、宮城県の人口10万人あたりの一般診療所数は約76.1施設で、全国平均(84.4施設)をやや下回っています。県内では一定数の医療機関が確保されているものの、全国と比較すると診療所の密度はやや低く、充実度は中程度の水準にあると言えるでしょう。

2014年からの推移では、宮城県では診療所数が微増傾向にあり、特に仙台市を中心とした都市部では開業件数が堅調に推移していると考えられます。都市部と地方部での医療機関の分布には偏りがあり、仙台市などの中心都市に医療資源が集中する構造は依然として続いています。特に、沿岸部の気仙沼市や南三陸町、内陸部の加美町・栗原市などでは、後継者不足により診療所の閉院が懸念されるエリアもあり、医療提供体制の維持が課題です。盛業クリニックでありながら、院長の高齢化に伴って閉院となるケースも少なくなく、身近な医療の喪失が地域住民にとって切実な問題となっています。こうした状況を受けて、地域医療をどう次世代へつないでいくかが、今後の重要なテーマです。開業スタイルについても、新規開業に限らず、後継者不在のクリニックを第三者が継承するなど、地域の実情や医師の志向に応じた多様な選択肢が意識されはじめています。

3.宮城県の医師数と推移

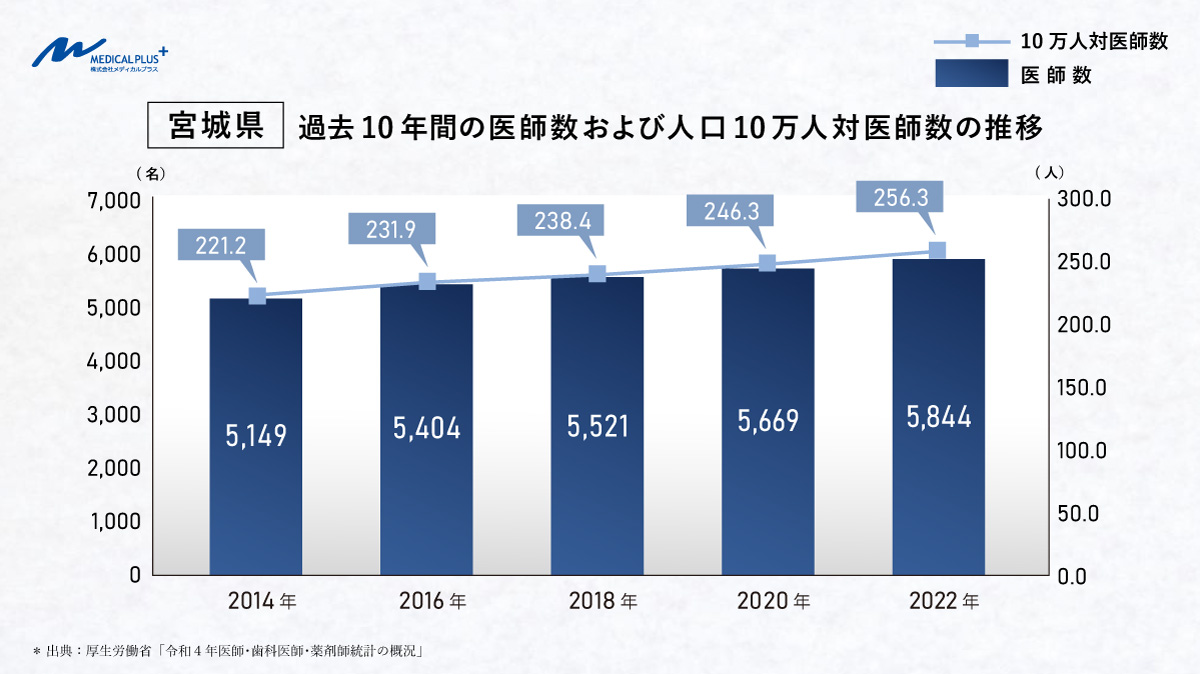

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、宮城県で医療施設に従事する医師数は5,844名で、全国の医療施設従事医師数327,444名のうち約1.79%を占めています(全国第15位)。2014年の5,149名から695名増加しており、医師数はこの10年間で安定した増加傾向を示しています。また、人口10万人あたりの医師数は2022年時点で256.3名となっており、2014年の221.2名と比較すると35.1名の上昇となっています。宮城県内では医療従事者の確保が進みつつあることがうかがえますが、全国平均(2022年時点:約268.1名)と比べると、やや下回る水準にあります。

このように、医師数・人口10万人あたりの医師数ともに着実な増加が見られる一方で、地域ごとの偏在は依然として解消されていません。仙台市をはじめとする都市部では医療人材が集まりやすい傾向がある一方、気仙沼市や南三陸町などの沿岸地域、また白石市や加美町、大崎市の一部などの内陸部では、今なお医師不足が課題となっています。特に高齢化が進む地域では、慢性疾患対応や訪問診療の担い手が不足しており、地域医療体制の持続可能性が問われている状況です。

4.宮城県の医療圏の特徴

宮城県の医療提供体制は、県全体を4つの二次医療圏に区分するかたちで構築されています。具体的には、仙台市・名取市・岩沼市などを含む「仙台医療圏」、白石市・角田市など南部地域を含む「仙南医療圏」、大崎市・栗原市などの内陸部を中心とした「大崎・栗原医療圏」、そして石巻市・登米市・気仙沼市などの沿岸部を含む「石巻・登米・気仙沼医療圏」の4圏域です。また、県内には東北大学病院、仙台医療センター、東北医科薬科大学病院など、全国的にも高い医療水準を誇る中核病院が集積しており、先進的な医療サービスの提供と人材育成の拠点として機能しています。それでは個別に見ていきましょう。

●仙台医療圏(県内最大の都市圏)

東北最大の都市・仙台市を含むこの圏域は、先端医療・専門医療の集積地として機能しています。がん治療、再生医療、AI活用の遠隔診療なども進んでおり、災害医療体制の強化にも注力されています。また、大学や研究機関との連携により、医療×ITのヘルスケア・イノベーションが進むエリアでもあります。

●仙南医療圏(南部の農村・都市混在エリア)

白石市・角田市などが含まれ、高齢化率が高く、慢性疾患対応や訪問診療ニーズが増加傾向にあります。医師偏在や後継者不足が進む中、医療と介護の連携強化、地域包括ケアの推進が急務です。

●大崎・栗原医療圏(内陸部・農業地帯)

広域に人口が分散するこの圏域では、診療所間の距離が長く、交通アクセスが医療課題の一つになっています。慢性的な医師不足が続く地域もあり、在宅医療や移動診療体制の整備が進められています。

●石巻・登米・気仙沼医療圏(沿岸部・震災被災地域含)

2011年の東日本大震災を契機に、災害医療体制の再構築が進んできたエリアです。復興支援によって医療施設の再整備が進んだ一方で、常勤医の確保や後継者不足といった慢性的な課題も残っています。

5. 政令指定都市「仙台市」の医院・クリニック開業動向

宮城県の県庁所在地である仙台市は、東北地方最大の人口規模を持ち、政治・経済・文化・教育の中枢都市として発展を続けています。2024年10月時点の人口は約1,080,000人、政令指定都市という人口に対応できる機能性がありながら、自然との調和もある点が魅力です。それでは仙台市について、交通の利便性、商業的な観点、教育環境の3つの視点から開業地としての特徴を見ていきましょう。

①. 交通の利便性

仙台市は交通インフラが整えられており、大変利便性の高い都市です。東北新幹線を利用すれば東京駅から仙台駅まで約90分でアクセス可能。JR東日本の在来線や仙台市地下鉄、市内バス網も整備されていますので、市内外への移動もとてもスムーズです。仙台空港へは電車・バスで約30〜40分、全国各地への空路も充実しています。また高速バス網も発達しており、東京・大阪といった他都道府県の都市との往来も活発です。このような交通環境は、通勤・通学の合間や買い物ついでの受診といった多様な通院ニーズに応える土台となっており、やはり都市部は依然として人気の開業地です。また青葉区や泉区などのエリアでは、郊外における車利用者の利便性を考慮した開業形態もあり、自家用車での通院を想定した医療モール型の医療施設も増えています。

②. 商業的な観点

仙台駅を中心に、百貨店や大型ショッピングモール、地下街などが集積し、都市型の商業機能が充実しています。地域の特産品を扱う市場や地元の飲食店街も活気があり、観光要素を取り込んだ商圏も形成されています。近年は泉中央駅周辺や長町駅周辺にも大型商業施設が増えており、郊外型の商業圏でもクリニック開業のニーズが高まっています。商業圏で買い物やレジャーに訪れる層をターゲットにし、集患力を高めるスタイルを検討する方も、今後増えることが予想されます。地元資本と全国チェーンがバランスよく混在する商業エリアは、平日・休日問わず一定の人流があることも特徴と言えますので、こうした流れを活かした診療時間やサービス設計も、都市型開業のポイントとなります。

③. 教育環境

仙台市は、東北大学をはじめとする国立・私立大学が多数所在し、学生人口の多さと教育水準の高さを兼ね備えた学術都市でもあります。医療・理系・文系分野問わず、全国から学生が集まることで、若年層の活気にも満ちています。また仙台市内には県内で評価の高い小中学校も点在しておりファミリー層が安定して定住しやすく、小児科や内科、産婦人科といった診療科目のニーズも継続的に見込まれます。若年層・子育て世代・高齢者が共存する仙台市は、幅広い年齢層に対応するクリニックの開業に適したエリアと言えるでしょう。大学との連携や学生向けの診療を視野に入れた戦略的な開業も可能です。

このように仙台市は、高い都市機能と幅広い患者層を持つエリアです。一定の競合はあるものの、安定した診療ニーズが期待できることから、現在も将来的にも有望な開業地のひとつといえるでしょう。

仙台市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、宮城県全体の診療所数が1,724施設であるのに対し、仙台市の診療所数は950施設となっています。実に宮城県全体の約55.1%を占めており、県内の診療所のおよそ半数以上が仙台市に集中していることがわかります。都市部に医療資源が顕著に集まっている様子が読み取れ、イメージ先行という事ではなく、仙台市が県内の医療の中心地であることがお分かりいただけると思います。ただし仙台市は人口も多いため、人口10万人あたりの診療所数で見ると県平均(約84.4施設)をやや上回る86.5施設という水準にとどまっています。これは、絶対数の多さと人口の多さが比例している都市部ならではの構造を示していると言えるでしょう。

この診療所数の多さが多様な診療科目の充実にもつながっています。仙台市内では、内科、小児科、皮膚科、整形外科などの基本診療科に加え、生活習慣病、メンタルヘルス、婦人科疾患などに対応する専門クリニックも多く見られます。特に高齢化が進行するなかで、在宅医療や訪問診療の需要が高まっており、対応する診療所も徐々に増加傾向にあります。また、若年層や働き世代が多く暮らす都市部では、心療内科や精神科、生活習慣病に対応した内科のクリニックのニーズも拡大しています。このように仙台市は、幅広い年齢層と多様な診療ニーズを抱える都市型の医療エリアであり、県内外からの患者を広く受け入れる医療の拠点として機能しています。医院・クリニックの開業においても、豊富な診療ニーズと人口基盤を活かした戦略が展開しやすいエリアと言えるでしょう。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、仙台医療圏の診療所数は1,088施設で、宮城県内の他の医療圏と比べても多い施設数です。また診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の637施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の273施設です。逆に、最も少ないのは耳鼻咽喉科系の61施設です。

仙台市の医師数とその推移

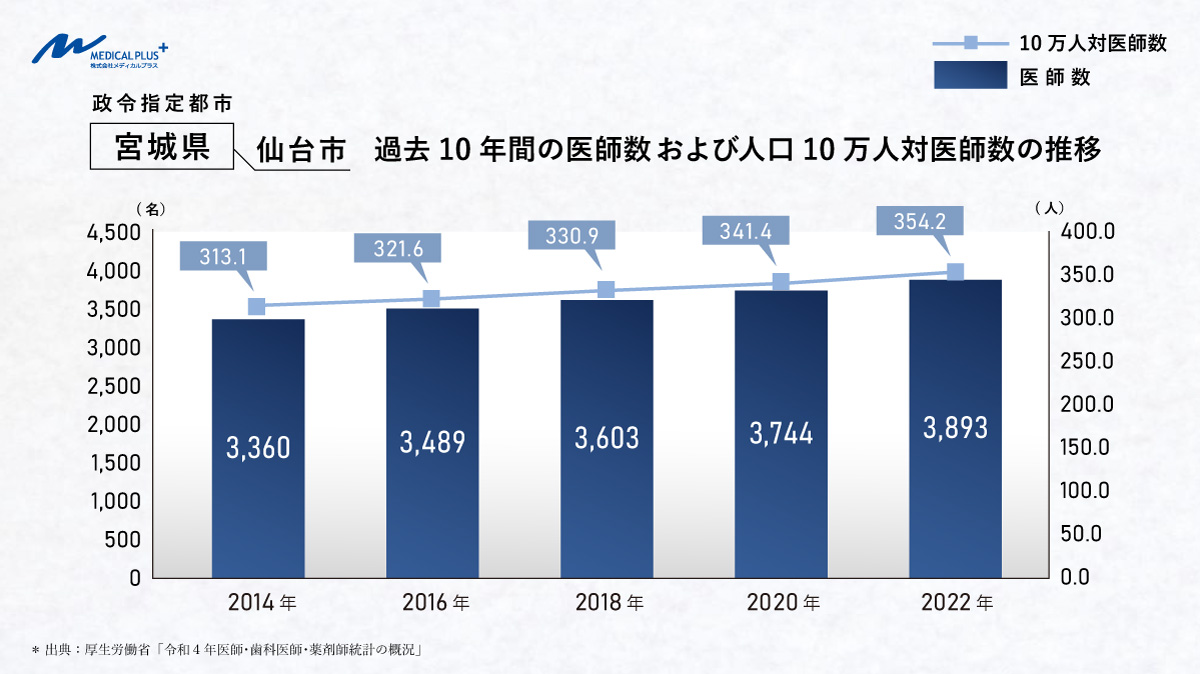

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、宮城県全体で医療施設に従事する医師数は5,844名である中、仙台市で医療施設に従事する医師数は3,893名となっています。これは宮城県全体の約66.6%を占めており、県内の医師のおよそ3分の2が仙台市に集中していることになります。また、人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、宮城県全体が256.3人であるのに対し、仙台市は354.2人となっており、全国・県平均のいずれをも大きく上回る水準です。仙台市は、東北地方における医療の集積地として高い供給力を持っているといえるでしょう。

さらに医師数の推移に注目すると、2014年の3,360名から2022年の3,893名へと533名増加しており、年々着実に増加傾向にあります。特に2020年以降は3,700人を超え、医療人材の安定的な確保が進んでいることがわかります。

日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、仙台市内にある5つの地域のうち、最も医師数が多いのは仙台市青葉区の531.33人、次いで多いのが仙台市宮城野区の384.12人です。仙台市内の5区のうち青葉区と宮城野区以外の3区に関しては仙台市の人口10万人対医師数275.49人以下で、医師が不足傾向にあると考えられます。仙台市内で開業する場合には、医師が不足している若林区、太白区、泉区のいずれかで行うとニーズが高いと言えるでしょう。

6.その他宮城県の開業動向のまとめ

宮城県で開業を検討する際には、都市部と地方部それぞれの医療ニーズや競争環境を見極めた上で、地域特性に応じた開業戦略を立てることが重要です。都市部である仙台市は、医師数・診療所数ともに県内で最も充実しており、人口規模も大きいため、開業地としての魅力は非常に高い一方、一定の競争も存在するエリアです。診療科目や立地の選定を戦略的に行うことで、安定した患者層の確保や差別化が可能になります。

一方、気仙沼市や南三陸町、加美町といった地方部では、高齢化に伴う在宅医療や訪問診療の需要が高まっている反面、医師数が不足している地域もあり、医療アクセスの確保そのものが課題となっています。こうしたエリアでは、地域包括ケアの一端を担う診療所としての役割が求められており、競合が少ない分、地域ニーズに応じた新規開業のチャンスも広がっています。このように宮城県内での開業には、都市部の利便性・需要・競争環境と、地方部のニーズ・貢献性・開業余地という異なる要素を踏まえた判断が求められます。

なお近年では新規開業に加えて、後継者不在の診療所を引き継ぐ「継承開業」という選択肢も注目されています。すでに地域に根付いた患者基盤や医療スタッフ、設備などを活用できることから、初期コストを抑えながらスムーズな開業が可能となる点が特長です。宮城県内でも、地方部を中心に後継者不在による閉院リスクが顕在化しており、地域医療を継続するうえでも、継承開業は今後の有効な手段のひとつとして知られつつあります。選択肢の一つとして、ご検討いただければ幸いです。メディカルプラスはクリニックに特化した医院譲渡・継承開業支援を行っております。エリアごとの診療圏調査や医療ニーズの分析を通じて、先生方の開業をサポートしていますので、ご興味をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査に基づいており、最新情報に更新される可能性がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは、案件ごとにエリア別の診療圏調査を行い、開業のご支援をしております。