三重県の医院開業動向

伊勢神宮をはじめとする歴史的・文化的背景と、四日市を中心とした産業拠点の顔をあわせ持つ三重県。県内には県庁所在地の津市や松阪市、鈴鹿市といった中核都市が点在し、交通・生活インフラが整った地域から、医療提供体制の確保が課題となっている地方部まで、多様な開業地の選択肢が存在します。都市部でも落ち着いた診療環境が期待でき、地方部では高齢化にともなう在宅医療や慢性疾患対応のニーズが高まりを見せています。エリアの特性に応じた柔軟な診療スタイルが選びやすいのは、三重県ならではの強みです。ここでは三重県における医院開業の可能性をご紹介します。

東海の譲渡案件一覧をみる

三重県の譲渡案件一覧をみる

東海の譲渡案件一覧をみる

三重県の譲渡案件一覧をみる

1.三重県の基本情報と特徴

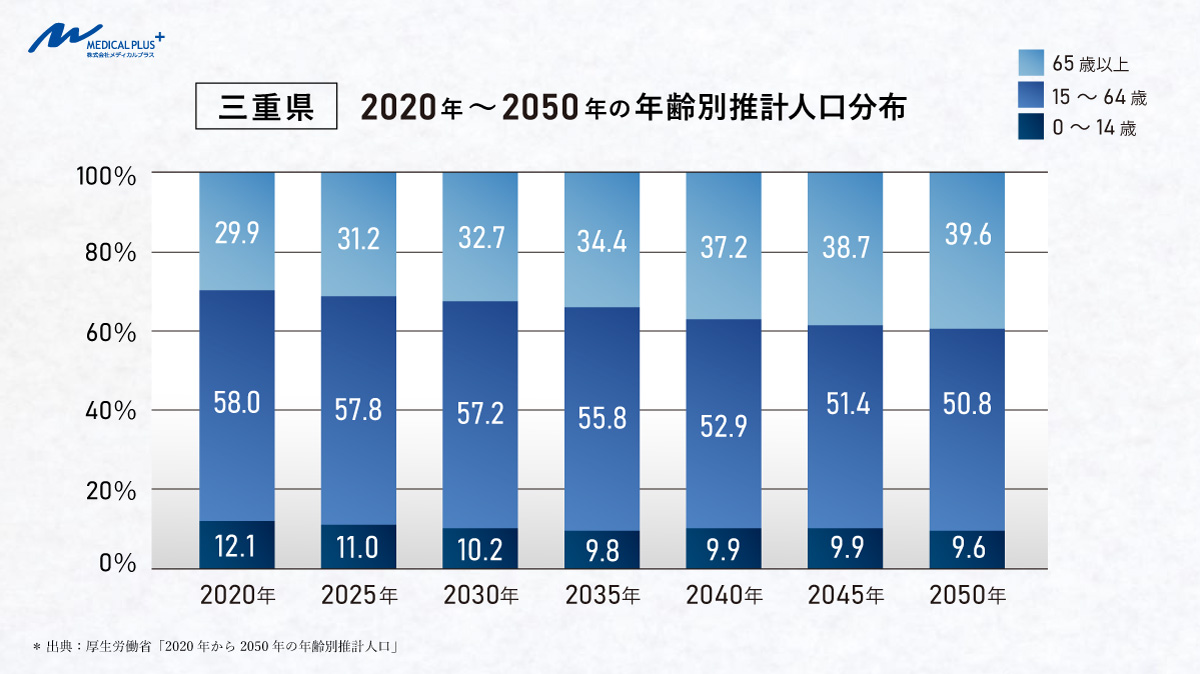

●年齢別推計人口

三重県の年齢別人口推計(2020年〜2050年)を見ると、少子高齢化の進行が顕著であり、生産年齢人口の割合が年々減少していくことが予測されています。2020年時点では0〜14歳が12.1%、15〜64歳が58.0%、65歳以上が29.9%を占めていましたが、2050年には0〜14歳が9.6%に縮小、生産年齢人口は50.8%にまで低下する一方、高齢者人口は39.6%に達すると見込まれています。

日本国全体で高齢化は進んでいますが、三重県も例にもれず生産年齢人口の減少と高齢者比率の上昇が進んでおり、県全域において今後の地域医療のあり方に大きな影響を及ぼすと考えられています。65歳以上の人口が40%近くを占めることから、在宅医療や慢性疾患に特化した医療サービスの拡充も課題となるでしょう。合わせて生産年齢人口の縮小は、医療従事者の減少、地域の診療所・クリニックにおける後継者不足をさらに深刻化させる懸念となっています。すでに県内で医療資源の偏在、また過疎地域での医療アクセスの確保が課題となっており、今後ますます地域間格差が拡大するおそれがあります。

三重県は四日市市などの産業都市を擁する一方、伊賀や東紀州などの山間部や沿岸部では人口減少と高齢化が進んでいます。都市部の医療機能の強化は勿論のこと、地方部における地域密着型医療をどうすべきか、またその持続性確保については、他都道府県同様緊急の課題と言われています。近年では、後継者不在による診療所の閉院リスクに備えた「継承開業」も選択肢となりつつあり、地域に根ざした医療機関を次世代へと引き継ぐ仕組みづくりが、三重県の未来における医療インフラを守るうえで不可欠な視点と言えるでしょう。

●面積

5,774.48㎢(全国第25位)〔2024年1月時点〕

● 人口

1,735,000人(全国22位)〔2022年10月時点〕

● 県庁所在地

津市

● 政令指定都市

なし

● 県内の市町村数

14市15町(計29市町村)

●気候

伊勢湾から熊野灘まで広がる三重県の沿岸部は、太平洋側気候に属し、比較的温暖で過ごしやすい環境が広がっています。とりわけ伊勢湾沿岸は「東海型」、熊野灘沿岸は「南海型」に分類されるなど、地域によって気候の特色が異なります。内陸部の伊賀エリアは寒暖差が大きく、冬は冷え込みが厳しい一方、夏は高温になる盆地特有の気候が見られます。また、北部には鈴鹿山脈が連なり、冬季には積雪が見られる地域もあります。全体としては湿潤亜熱帯気候に分類され、四季の変化がはっきりと感じられる地域と言えるでしょう。

●観光

伊勢神宮をはじめとする歴史的名所に加え、熊野古道や鳥羽水族館、志摩スペイン村など、多彩な観光資源を有しています。世界遺産に登録された熊野古道は、自然と信仰が交わる神秘的な雰囲気で、国内外の観光客に人気です。また、F1日本グランプリの開催地として知られる鈴鹿サーキットは、モータースポーツファンの聖地として定着しています。海と山、歴史とレジャーが調和した観光地として、訪れる人々にさまざまな体験を提供している点が特徴です。

●歴史

「三重」という地名の由来は、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が鈴鹿の地で発した言葉にあるとされ、古代より神話と深い関わりを持つ土地です。伊勢神宮の存在を中心に、三重は長く日本人の精神的な支柱としての役割を担ってきました。近代以降は、四日市を中心とする臨海工業地帯の発展により、製造業の拠点としても成長を遂げました。神話の舞台から近代工業まで、重層的な歴史を持つ地域です。

●自然

三重県は南北に細長い地形を持ち、山地・平野・海岸部がコンパクトに共存する独特の自然環境に恵まれています。鈴鹿山脈や紀伊山地などの山並みは、登山やハイキングのフィールドとして親しまれ、伊勢湾・熊野灘に面した沿岸部では、水産資源に富んだ海が広がります。さらに、県内には五十鈴川や宮川といった清流も多く、豊かな水環境は農業・漁業・観光の各分野で活かされています。こういった都市から自然へのアクセスが良好な点も、三重県の大きな魅力です。

●産業

県内の主要産業は製造業が中心で、特に自動車関連・電子機器・化学分野などの工場が多く立地しています。卸売・小売業やサービス業もバランスよく分布しており、地域経済の下支えをしています。就業者の割合は第一次産業が約4.9%、第二次産業が33.2%、第三次産業が60.4%で、全国平均と比較しても製造業の比率が高いのが特徴です。名目県内総生産は約7兆6,564億円にのぼり、産業の多様性が地域の安定を支えています。

●特産

海と山の両方の恵みを受ける三重県。伊勢海老やあのりふぐ、桑名のハマグリ、志摩の的矢かきなど、全国的にも名高い水産物が揃います。また、松阪牛は国内外で高い評価を受けるブランド牛として知られています。工芸分野では、伊賀焼や四日市萬古焼といった伝統工芸も健在で、地域の文化と産業が融合した特産品として親しまれています。豊富な特産物は、観光と連動した地場産業としても重要な位置を占めています。

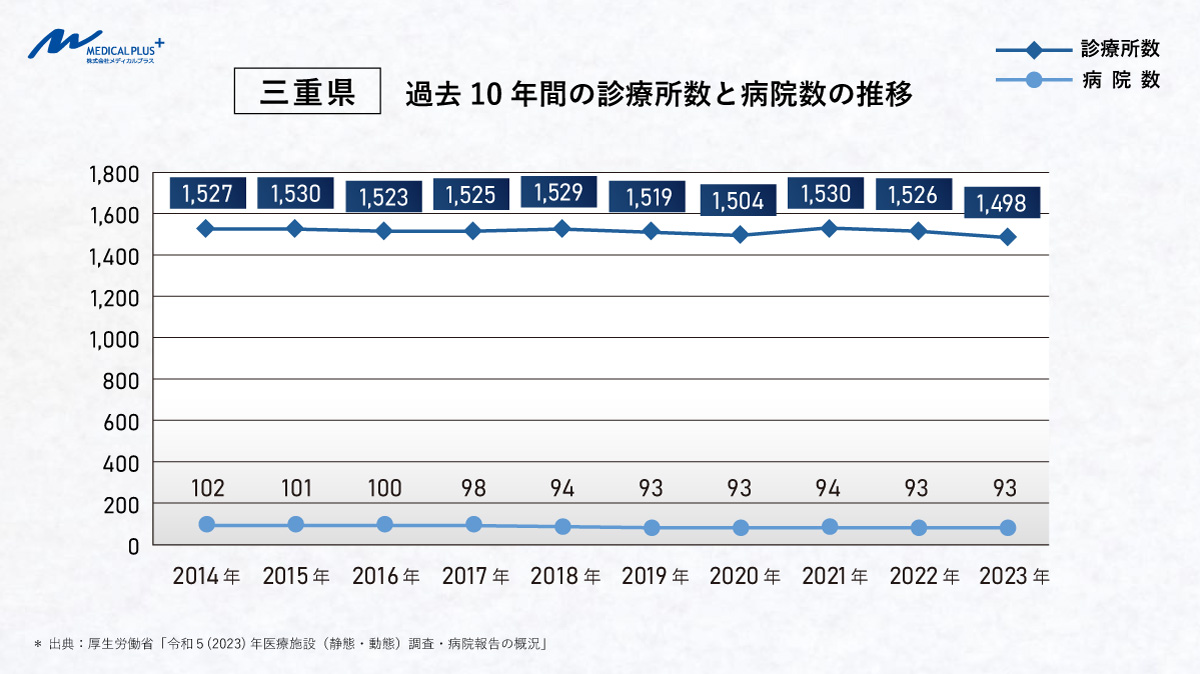

2.三重県の医療機関数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、三重県内の病院数は93施設で、全国8,122施設のうち約1.15%を占めています。また、一般診療所数は1,498施設で、全国104,894施設のうち約1.43%を占めています。診療所数の推移を見ると、2014年の1,527施設から2023年の1,498施設へと29件減少しており、過去10年間でわずかに減少傾向が見られます。なお病院数については、同期間で102施設から93施設へと9件減少しており、こちらも微減傾向です。出典元によれば、三重県の人口10万人あたりの一般診療所数は約86.7施設で、全国平均の84.4施設をわずかに上回っています。

診療所数・病院数ともに横ばいから微減の傾向が続いており、三重県全体としては急激な医療機関の減少は見られないものの、将来的な人口減少や医療従事者不足を背景に、今後の維持には工夫が求められると言えるでしょう。

また県内の医療資源の分布には地域差が存在します。四日市市などの都市部には一定数の病院や診療所が集まっている一方で、紀北町や大台町といった過疎化の進む地域では、医療機関の数が限られており、医師のみならず医療従事者全体の確保が課題です。少子高齢化社会に対応するためには、既存施設の連携強化や訪問診療の体制整備も不可欠であり、地域全体で医療資源をどう効率的に再配分していくかが、問われています。

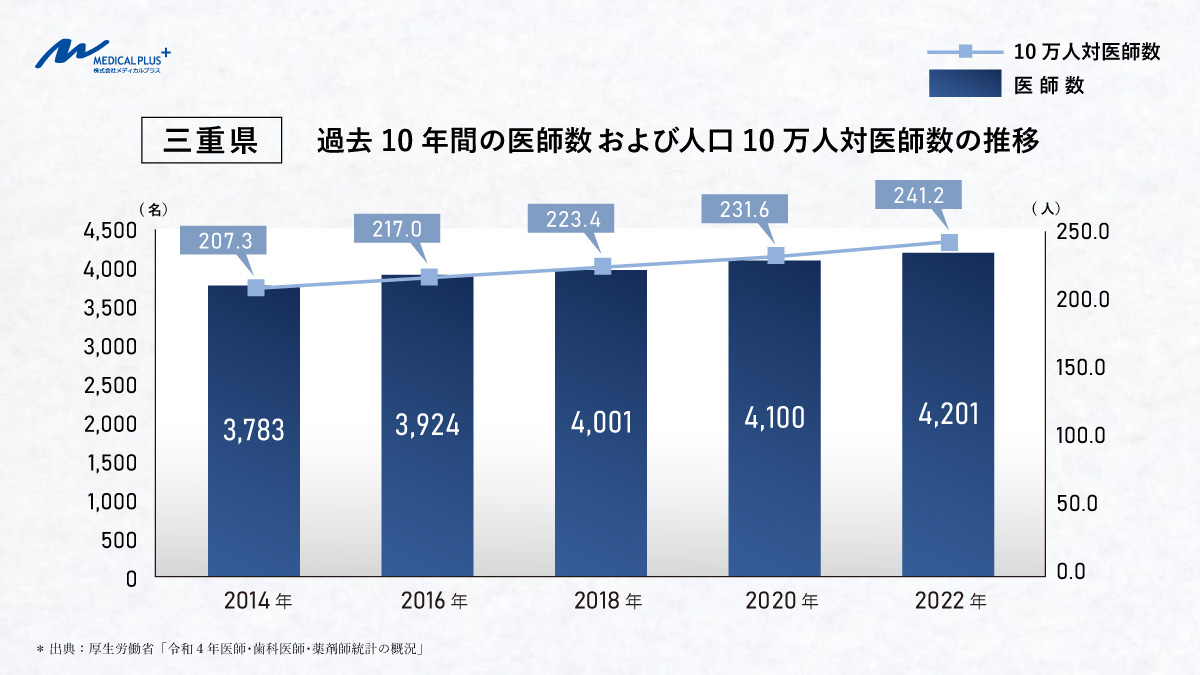

3.三重県の医師数と推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、三重県で医療施設に従事する医師数は4,201名で、全国327,444名のうち約1.28%(全国第24位)を占めています。2014年の医師数は3,783名であり、過去10年間で約418名の増加が見られます。また、人口10万人あたりの医師数は2022年時点で241.2名となっており、2014年の207.3名と比較して33.9名の上昇となっています。

グラフからもわかるように、医師数・人口あたり医師数ともに右肩上がりの推移を見せており、三重県内では医師確保の取り組みが一定の成果をあげていることがうかがえます。一方都市部と地方部のあいだで医師分布には偏りが見られ、四日市市や津市といった中心都市に医療資源が集中する一方で、ほかの地域では医師不足の傾向があります。また県内の医師の総数は増加していますが、身近な医療である診療所数は減少していることから、地域によっては日常的な診療体制の確保が大きな課題となっているさまが見て取れます。

4.三重県の医療圏の特徴

三重県は、北勢、中勢伊賀、南勢志摩、東紀州の4つの二次医療圏で構成され、それぞれに異なる医療課題を抱えています。松阪厚生病院、三重大学医学部附属病院、伊勢赤十字病院といった中核病院が、高度医療や急性期医療の拠点として機能しており、とくに三重大学病院は北勢〜中勢地域の広域を支えています。一方で、南勢志摩や東紀州などの沿岸・山間部では、高齢化の進行とともに在宅療養や慢性疾患対応の需要が高まっています。こうした地域では、診療所・訪問看護・介護サービスが連携し、地域包括ケアの体制が少しずつ整備されつつあります。

医療圏をまたぐ搬送体制や情報共有も進んできてはいるものの、医師不足や医療機関の少なさといった構造的な課題は依然として残っています。だからこそ、地域ごとの役割分担を明確にし、拠点病院と地域診療所が無理なく連携できる仕組みづくりが欠かせません。地域に根ざして開業をするということは、単に医療を提供する以上の意味を持ちますので、誰かの日常を支える存在として、地域と向き合う視点・姿勢が求められます。県全体では微減傾向にある診療所ですが、その重要性は、今後ますます浮き彫りになるとみられています。

5. 県庁所在地「津市」の医院・クリニック開業動向

三重県の県庁所在地である津市は、県の中央部に位置し、行政の中心としての役割に加えて、交通・商業・教育の面でもバランスのとれた都市です。人口は約27万人(2023年時点)で三重県全体(約173.5万人)に対して約15.6%を占めており、三重県民の6〜7人に1人が津市に住んでいる計算になります。落ち着いた都市環境と生活利便性の高さが共存しており、地域医療の拠点としてのポテンシャルを備えています。ここでは、津市の魅力を3つの視点から見ていきましょう。

① 交通の利便性

JR東海の関西本線・紀勢本線、近鉄名古屋線が通り、名古屋・大阪・伊勢方面へダイレクトに移動が可能です。市内では三重交通のバス路線が網の目のように張り巡らされており、県外主要都市への長距離バスも発着しています。さらに、東名阪道や伊勢道といった高速道路のインターチェンジも近く、車での移動も快適です。こうした利便性は、医療従事者にとってのフットワークを支えるだけでなく、患者さんにとっても安心につながる要素と言えるでしょう。

② 商業的な観点

津駅周辺にはショッピングモールや専門店、商店街などが集まり、日常の利便性が高いエリアです。市内各所では市場もにぎわい、伊勢エビや松阪牛など地元の名産品を扱う店舗も豊富。海産物や農産物に恵まれた土地ならではの、“地元の味と暮らす”豊かさが根づいています。こうした経済的な活気は、安定した集患環境にもつながりやすく、都市部ほどの競争が激しくない分、地域に根ざした医療を展開しやすい土壌が整っています。

③ 教育環境

三重大学をはじめ、さまざまな専門学校や高等教育機関が集まっているのも津市の特徴です。農学部・工学部・教育学部などが設置された三重大学では、地域連携にも力を入れており、人材育成と医療の接点も期待されています。市内には多くの小中高、公立図書館や文化施設も揃い、教育を大切にする穏やかな空気が流れています。こうした環境は、子育て世代や若手医師にとっても魅力的であり、「地域とともにある身近な医療」を実現したいと考える方にとって、津市は親和性の高い開業地です。

津市の診療所数

津市の診療所数情報は厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」に記載がないため、参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用することで、開業エリアを決めるうえでの参考値がわかります(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムで津市の診療所数を見ると、227施設です。これを人口10万人当りの診療所数に換算すると、82.68施設です。なお、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の134施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の68施設です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の10施設です。

津市の医師数とその推移

同様に日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、三重県内にある4つの二次医療圏うち、最も医師数が多いのは南勢志摩医療圏の174.5人で、4つの二次医療圏のうち比較的多い方です。次いで多いのが中勢伊賀医療圏の163.6人です。つまり、三重県内の4つの二次医療圏に関しては全国平均256.6人および津市195.8人以下で、県内全域で医師が不足傾向にあると言えるでしょう。そのため、三重県内で開業する場合には、いずれの医療圏でも医師が不足しているためニーズが高い傾向にありますが、なかでも北勢医療圏、東紀州医療圏は、特に医師が不足しているため、ニーズが高く開業におすすめと言えます。

6.その他三重県の開業動向まとめ

三重県では、津市や四日市市などの中核都市に医療資源が集まり、安定した診療環境が整っています。一方で、南勢志摩や東紀州などでは医師不足・医師の高齢化が進んでおり、地域間での医療アクセスの差が課題となっています。交通や生活インフラが整った都市部での開業には一定のニーズがあり、地域に根ざした医療を展開しやすいエリアと言えるでしょう。また、地方部においても“身近な医療”を求める声は根強く、医師として地域に貢献したいと考える方にとっては、やりがいのあるフィールドが広がっています。

ゼロから新しいクリニックを立ち上げる選択肢も有力ですが、三重県内では近年、後継者を探している診療所も増加しています。既存の患者さんやスタッフ、設備を引き継いでスタートできる「継承開業」は、準備期間や初期投資の面でも負担を抑えながら、地域医療の継続に貢献できる選択肢です。開業を検討される際には、地域の医療ニーズに目を向けた上で、ご自身のスタイルに合った“無理なく続けられる開業のかたち”を探してみてはいかがでしょうか。