茨城県の医院開業動向

つくば研究学園都市や水戸市を中心に医療需要が拡大、首都圏へのアクセスが良好な茨城県。自然環境と都市機能が調和し、地域ごとに異なる医療ニーズが存在するエリアです。高齢者医療や予防医療も重要性を増し、クリニック開業に適した多様な選択肢が広がります。ここでは、茨城県における医院開業のポイントや市場動向を、データを交え解説いたします。

関東の譲渡案件一覧をみる

茨城県の譲渡案件一覧をみる

関東の譲渡案件一覧をみる

茨城県の譲渡案件一覧をみる

1.茨城県の基本情報と特徴

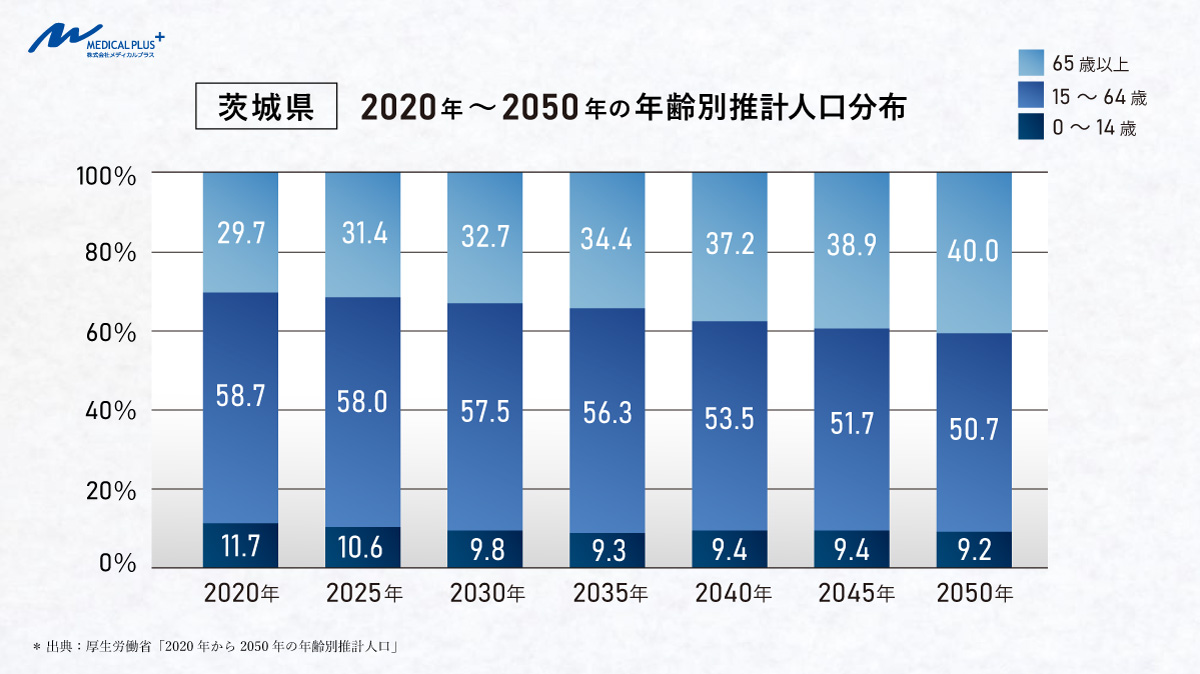

●年齢別推計人口

茨城県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、日本国全体の課題と同様、人口構成における高齢化の進展と生産年齢人口の減少が顕著です。2020年時点では、0~14歳が11.7%、15~64歳が58.7%、65歳以上が29.7%を占めています。しかし、2050年には子ども年齢層である0~14歳は9.2%まで減少し、生産年齢人口も50.7%まで縮小する見込みです。一方で、高齢者人口は40.0%に達し、県内の人口バランスは大きく変化することが予想されています。

茨城県は首都圏へのアクセスが良好で、県南部に住みながら東京で勤務するケースも多く見られます。県北部では県庁所在地である都市部の水戸を中心に比較的若年層の人口維持が見込まれる一方、農村部や山間地域では過疎化や高齢化が加速する可能性があります。そのため茨城県では、地域ごとの特性を活かし、都市部では労働力の維持を、農村部や山間地域では生活環境の改善を進めるという二つの軸で対策を講じている状況にあります。

●面積

6,097.39㎢(全国第24位)〔2024年1月時点〕

●人口

2,840,000人(全国第11位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

水戸市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

32市10町2村(計44市町村)

●気候

全県下が太平洋側気候となり、太平洋沿岸部は海洋性気候、内陸部は内陸性気候となります。豪雪地帯に指定されている地域は存在しませんが、南東部を除く地域、特に北西部山間部は南岸低気圧や北東気流の影響で局地的に大雪となることもあります。ケッペンの気候分類では、湿潤亜熱帯気候である地域がほとんどで、一部西岸海洋性気候も見られることがある。

●観光

四季折々の風情に彩られる偕楽園は日本三名園です。また全国でも最大規模の水族館であるアクアワールド茨城大洗水族館や、関東では最も古い社で全国にある鹿島神社の総本社である鹿島神宮のほか、牛久大仏は大きさがアメリカの自由の女神のおよそ3倍と言われ、ブロンズの立像としては世界最大でギネスブックに登録されているなど、様々な観光地があります。

●歴史

国郡里制時代に置かれた茨城郡に由来するものであると言われています。「茨城」の名称自体は『常陸国風土記』まで遡るもので、同記序文には常陸国成立以前に置かれた6つのクニ(新治・筑波・茨城・那賀・久慈・多珂)の1つとして見え、常陸国成立に際して、この茨城国を踏襲して成立したのが茨城郡であるとされています。なお『常陸国風土記』の茨城郡条では、「茨城」の名称の由来として次の2つの説話が挙げられています。1つは、朝廷から派遣された大臣(多氏)一族の黒坂命が、先住民の賊を茨棘で滅ぼしたというもの、もう1つの説話では、黒坂命が人々を悪賊から守るため、茨で城を築いたというものです。これらはいずれもヤマト政権の勢力拡大を英雄に仮託した起源説話としてよく見られるものであり、実際の起源については詳らかでないのが実際です。これらの説話を別として「茨(いばら/うばら)の生えた地域」を指した呼称と見る説もあります。明治4年7月の廃藩置県時には現在の茨城県・千葉県エリアで茨城県、新治県、印旛県が成立、明治6年6月に印旛県は木更津県と合併して千葉県となり、新治県は廃止になって利根川を境界に茨城県と千葉県にそれぞれ組み込まれ、現在の茨城県が成立しました。

●自然

県の北側3分の1は山岳地帯になっており、東北地方から茨城県北部にかけての太平洋側に連なる阿武隈山地(阿武隈高地)の南端に相当します。一帯は那珂川や久慈川などの河川による開析が進んでおり、那珂川と久慈川に挟まれた地域を八溝山地、久慈川と里川(久慈川支流)に挟まれた地域を久慈山地、里川の東側を多賀山地と呼ばれています。八溝山地は県の北西部を南北に縦走しており、この北西端には県内最高峰の八溝山が位置します。久慈山地は西の久慈川、東の里川(久慈川の支流)に挟まれており、北へいくほど東西の幅が狭くて標高が高く険しくなっています。多賀山地は北へ行くほど幅が広くなだらかな高原地形になっており、分水嶺は西側の里川に寄って偏っていて、東側には大北川、花貫川、十王川(梁津川)などが入り込んで渓谷を作っています。県内を流れる一級河川には利根川、那珂川、久慈川があり、いずれも太平洋(鹿島灘)に注いでいます。主要な河川として、利根川水系の支流鬼怒川、小貝川が県西部を北から南へ流れています。県内には霞ヶ浦、牛久沼、涸沼などの淡水湖沼があります。利根川水系の主な支流には、鬼怒川、小貝川のほか、新利根川、桜川があります。また県の中部から南部は関東平野の一部になっており、一帯を常総平野、筑波山地の東部を八郷盆地(旧八郷町、現在の石岡市の一部)と呼ばれることもあります。

●産業

主要産業は1位:製造業、2位:サービス業、3位:不動産業であり、産業別就業者の割合は第一次産業が約5.9%、第二次産業が約29.8%、第三次産業が約64.4%となっています。名目県内総生産額は約14兆355億円です。

●特産

メロン、ピーマン、白菜、チンゲン菜はいずれも生産量全国一位を誇っているほか、レンコンは全国生産量の50%、干しいもは国内シェア9割を占めています。また、水戸市発祥である納豆は世界的な知名度の高さとなっています。

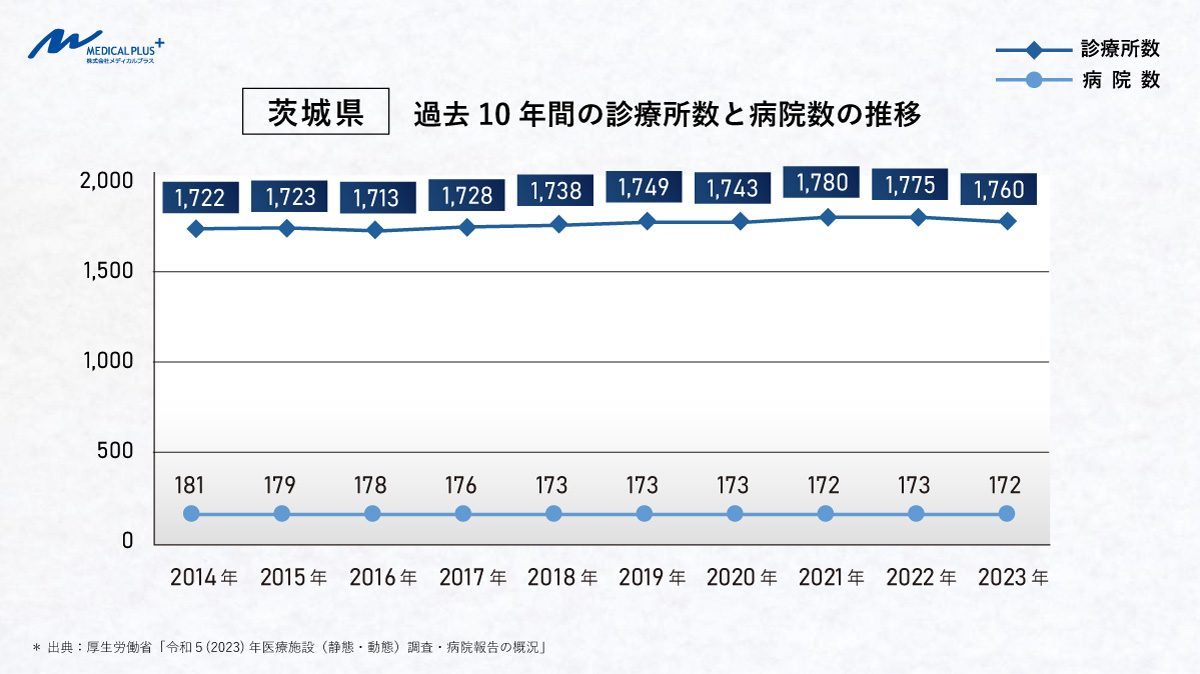

2.茨城県の医療施設数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、茨城県内の病院数は172施設で、全国の8,122施設に対して2.12%を占めています。また、一般診療所数は1,760施設で、全国104,894施設のうち1.68%を占めています。

診療所数の推移を見ると、過去10年間で38件増加しており、一定の増加傾向が見られます。しかし、平地が多く居住区を確保しやすい地理的特性から、全国的にも人口が多めである茨城県では、依然として身近な医療機関(クリニック)を必要とする地域が多く存在する状況と言えるでしょう。

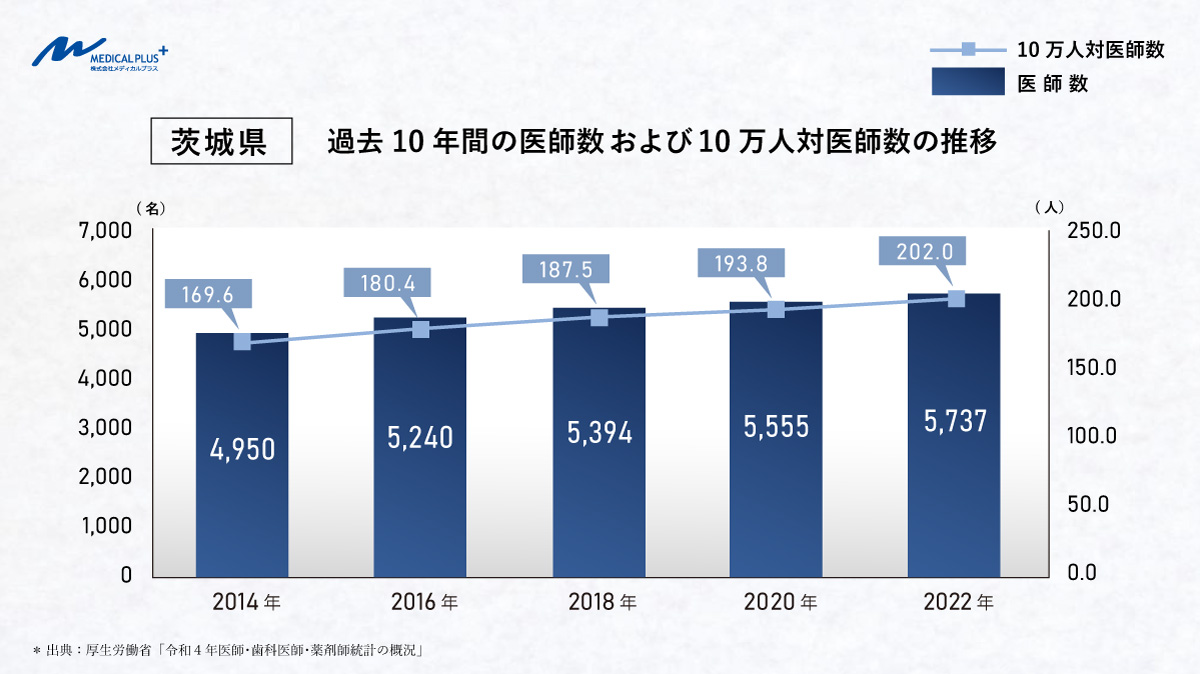

3.茨城県の医師数と推移

医師の数は、厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国で医療施設に従事する医師数が327,444名であることに対し、茨城県で医療施設に従事する医師は5,737名(対全国1.75%、全国14位)となっています。茨城県全体の医師数を2014年の4,950と比較すると2,237名増加しています。また人口10万対医師数では、全国平均262.1人に対し茨城県では202.0人となっており、2014年の169.6人と比較すると16.1人増加しています。茨城県の過去10年間の医師数は、以下のように推移しています。

4.茨城県の医療圏の特徴

茨城県の医療圏は水戸、日立、常陸太田、鹿行、土浦、つくば、取手・竜ケ崎、筑西・下妻、古河・板東の合計9の二次医療圏から成り立っています。大病院では病床数多い順に総合病院土浦協同病院、筑波大学附属病院、日立総合病院となります。

茨城県の医療圏の特徴

①. 高齢化社会への対応

茨城県も日本全国と同様に人口の高齢化が進んでおり、高齢者向けの医療サービスや介護サービスへのニーズが高まっています。

②. 地域医療連携

地域の医療機関間、特に基幹病院と地域のクリニック間での医療連携が進められています。これにより、患者は必要に応じて適切な医療機関をスムーズに利用できます。

③. 在宅医療と介護サービスの推進

高齢者が自宅で安心して生活できるように、在宅医療や訪問看護、介護サービスの提供が強化されています。

5. 県庁所在地「水戸市」の医院・クリニック開業動向

茨城県の県庁所在地である水戸市についての情報です。

水戸市の特徴

①. 交通の利便性

JR東日本の常磐線が通っており、水戸駅は東京方面へのアクセスポイントとして機能しています。特急列車「ひたち」「ときわ」も発着しており、東京まで約1時間半で到達可能です。また、水郡線も水戸を起点としており、内陸部へのアクセスが可能です。市内交通は主に茨城交通バスが担っており、市内各地への移動に利用できます。さらに、高速バスサービスも充実しており、東京や成田空港への直通バスも運行されています。常磐自動車道の水戸インターチェンジが市内への主要なアクセスポイントであり、車での移動が便利です。

②. 商業的な観点

大型ショッピングモールや百貨店があり、地元産品からブランド品まで幅広い商品が揃います。特に水戸駅周辺には多くの商業施設が集中しています。農業も盛んな地域であり、地元の新鮮な野菜や果物を購入できる市場存在します。特に地元特産品の購入に最適な市場も存在します。

③. 教育環境

多数の公立および私立の小学校、中学校、高等学校のほか、特別支援学校も設置されております。高等教育機関では茨城大学(水戸キャンパス)があり、自然科学や人文社会科学など幅広い分野の高等教育が提供されています。他にも専門学校が多数あり、様々な職業に対応した専門教育を受けることが可能です。

水戸市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、水戸市の診療所数は242施設です。これを人口10万人当りの診療所数に換算すると、90.3施設です。茨城県内にある全市の平均62.3施設を上回っていることから、茨城県内でも診療所数の多いエリアということがわかります。

日本医師会の「地域医療情報システム」では、より詳細な診療圏に関する情報が集約されており、参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。こちらのシステムでは2024年12月時点で水戸市の診療所数は205施設となっています。人口が多く商業も活発なエリアのため、医師が開業しやすい環境であるのがその理由でしょう。なお診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の131施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の59施設です。逆に、最も少ないのは耳鼻咽喉科系の11施設となっています。

水戸市の医師数

厚生労働省の「令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、水戸市の人口10万人対医師数313.8人は茨城県内では多い人数と言え、全国平均256.6人から見ても多いため、開業医へのニーズは飽和傾向と言えます。水戸市の医師数推移の詳細については、上記統計での公表がありません。

ただし日本医師会の「地域医療情報システム」も併用すると、水戸市の状況が見えてきます。2024年12月時点で茨城県内にある9つの二次医療圏うち、最も医師数が多いのはつくば医療圏の408.2人で、9つの二次医療圏のうち群を抜いて多く、次いで多いのが水戸医療圏の284.3人です。茨城県内の残り7つの二次医療圏に関しては全国平均256.6人以下で、医師不足の傾向にあると言えるでしょう。そのため茨城県内で開業する場合には、つくば・水戸医療圏以外の、医師が不足している日立医療圏、常陸太田医療圏、鹿行医療圏、土浦医療圏、取手・竜ケ崎医療圏、筑西・下妻医療圏、古河・板東医療圏のいずれかで行うと、ニーズが高いといえます。

このように水戸市においての地域医療は充足傾向とも言える状態ですが、市内のエリアにより医療の偏りは進んでおり、開業をお考えの方には水戸市の医療の充実を図るべく、ぜひ候補地としてご検討いただきたい地域です。

6.その他茨城県の開業動向

茨城県は居住区とできる平地が多く人口も多いことから、高齢化の進行と共に高齢者向けの医療サービス、在宅医療、介護サービスのニーズはますます高まっています。また、若年層や子育て世代の健康管理に関する意識の高まりを受け、小児科や産婦人科、予防医療に特化したクリニックの需要も見込まれます。新規開業を検討する際には、これらの市場ニーズや地域特性を踏まえたサービスの提供が成功の鍵となります。茨城県で開業をお考えの方は、新規開業のほか、今ある医療を途絶えさせずに地域貢献をはかれるとともに、低コストで集患リスクの少ない継承開業という選択肢も、ぜひご検討いただければと思います。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、最新の地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。人口10万人あたりの数値は2020年国勢調査の総人口を基に計算されており、最新の情報に応じて数値が変動する場合があります。必要に応じて、随時ご参照ください。